まいどおおきに!Akidou(@Akidou123)です!

この記事は、

という初心者の方に向けた記事です。

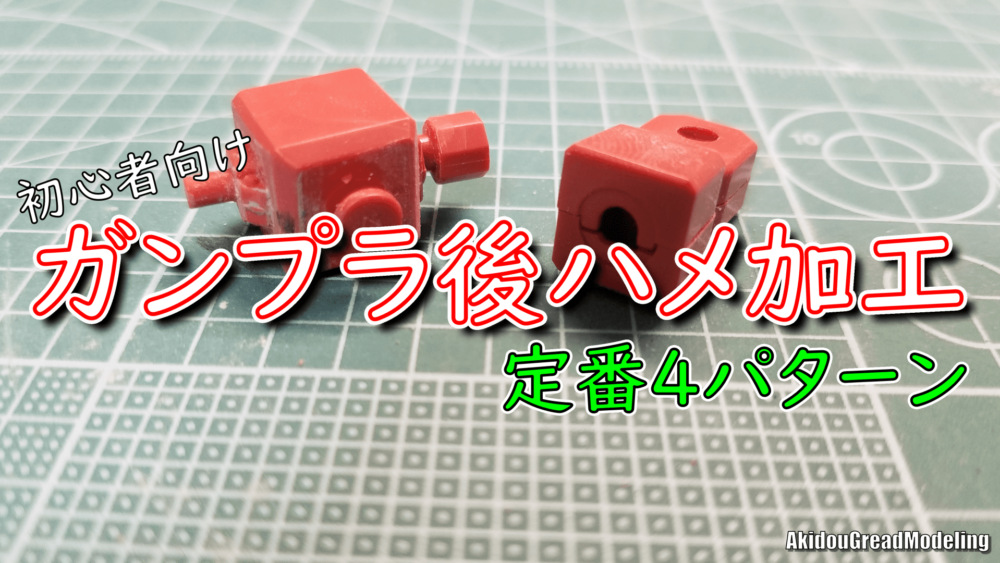

私、Akidouがこれまでよく見た4パターンの後ハメ方法を解説しています。

ガンプラの雑誌や製作記事とか見てると「後ハメ加工」ってよく目にしますが、実際自分でもやろうと思うと「・・・どこをどうしたらいいんだろう?」と初心者には難しく思えてしまいます。

僕も最初はそうでした。

製作記事を参考にして、「ここは後ハメ加工を・・・」と書かれていても「・・・どうやったらいいの?」と疑問でした。

でも、今はある程度の工作なら自分で「後ハメ加工」が出来るようになりました。

「後ハメ加工」は失敗が怖いので少し勇気がいりますが、なるべく初心者の方にも分かりやすく写真も載せていますので、ぜひ挑戦してみてください。

追記:後ハメ加工から思いついた事をnoteで記事にしました。エッセイ?ってやつですね(笑)お時間あったりご興味ある方は、ご覧ください!

そもそも「後ハメ加工」って何?

ところで突然ですが・・・

「それ、本当に後ハメ加工が必要ですか?」

「は?いきなりこいつ何言ってんの?」と思ったかも知れませんが(笑)、実際本当に必要ないのに後ハメ加工しなくちゃって思ってる人、結構いると思います。(僕も最初そうでしたよ)

そもそも「後ハメ加工」っていうのは、「塗装しやすくするために」ハメ込み式の部分を後から組み込めるよう加工することを言います。

つまり、「塗装しない(簡単フィニッシュなど)」または「さほど塗装に困らない」といった場合は、そもそも「後ハメ加工」をする必要はないんですね。

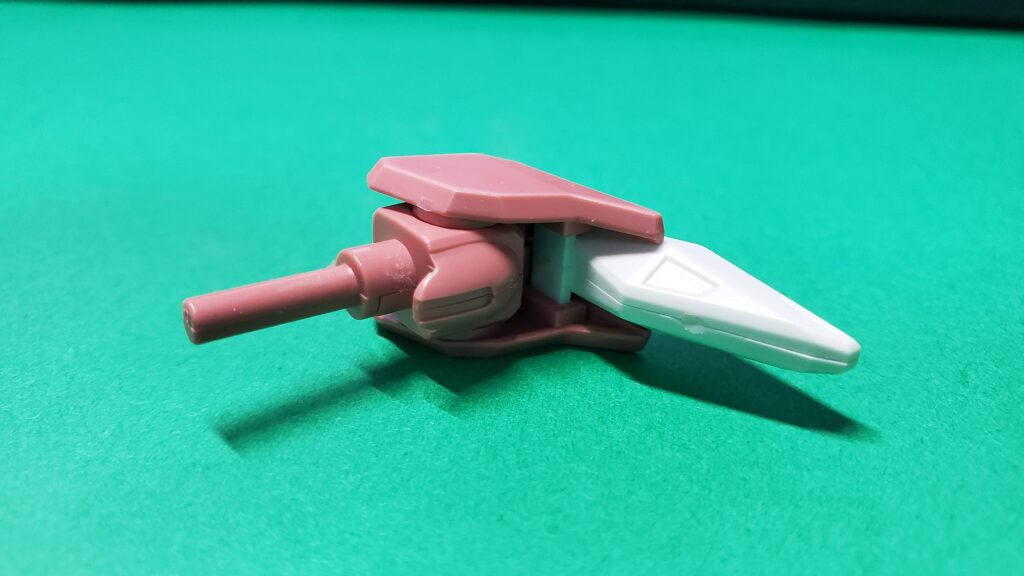

写真のようなパーツが出現したら「ここは後ハメにしないと」と考えてしまいがちですが、簡単なマスキングで対処できるなら、加工する方がリスクは大きくなります。

それでは、「後ハメ加工」のメリットとデメリットってどういうものでしょうか?

知っておくと判断基準になるかと思いますので、解説しておきますね!

コメント