まいどおおきに!Akidou(@Akidou123)です。

今回は「塗装をする時のパーツの持ち手の付け方」について書いていきます。

塗装やサフを吹く時、ガンプラのパーツを全てクリップなどで挟んで立てている写真などを見たことがあると思います。

これは「パーツを直接手で持たずに挟んで塗装しやすくするため」に使います。

しかし、だからといって適当に挟んだりすると、塗装をする時にその持ち手が邪魔になってしまう事があったりします。なるべくストレス無く塗装を進める為にも、持ち手の付ける位置を考えることで回避できるのですが、その度迷っていては時間が結構無駄になります。

そこで、Akidou流ですが、僕が持ち手を付ける時を参考に写真と一緒に何種類かのパターンを紹介していきます。

「初めて持ち手をつけてみようと思う方」や「来週やろうと思っている方」などの参考になればいいなぁと思います。

何で持ち手って必要なの??

プラモデルの塗装に持ち手が必要な理由は、パーツを直に触らないようにする為です。

大きなパーツなど、どうしても持ち手をつけることが出来ない場合はパーツを直持ちで塗装することもありますが、かなり稀です。しかも、めちゃくちゃ気を遣わないといけないので疲れてしまいます。

特にエアブラシやスプレーで塗装する場合、手で直接持つと色々と大変です。

などが様々な”大変な理由”があります。

持ち手を使う事で、直接触れなくても済みますし、乾燥させるときは持ち手を差し込むだけでいいので、かなり楽になります。

持ち手を使えば、手に塗料がついて汚れることはかなり防げますが、それでもやっぱり気になる方は、そもそも塗装の際は手袋を付けるようにするといいでしょう。

僕も昔は素手で塗装してました(汚れる事が美学的な発想で(笑))

ですが、今は必ずニトリル製の手袋をつけて塗装するようにしています。

下記の記事で紹介しているので興味のある方は一度ご覧ください。

持ち手の付け方

それでは、持ち手をつける方法ですが、その前に「持ち手」の準備が必要ですね。

「持ち手」そのものは、市販のもので揃えてもいいと思います。例えば、以下のようなものなど。

こちらはいわゆる「模型関係」のものとして発売されていますが、Amazonで下記のような大量のものも販売されています。

使っていないので何とも言えませんが、購入の際の注意点としては、「挟むクリップの大きさ」「挟む接地面の形状」などはちゃんと見た方がいいかと思います。

例えば、1/144スケールのガンプラに使う持ち手なのに、クリップ部分が大きすぎると、小さなパーツを挟みづらいということがあります。逆に、1/100スケールのガンプラなのにクリップ部分が小さいと、保持する力が弱く、パーツが落ちてしまうことがあります。

持ち手に関しては「大は小を兼ねない」ので、注意しましょう。

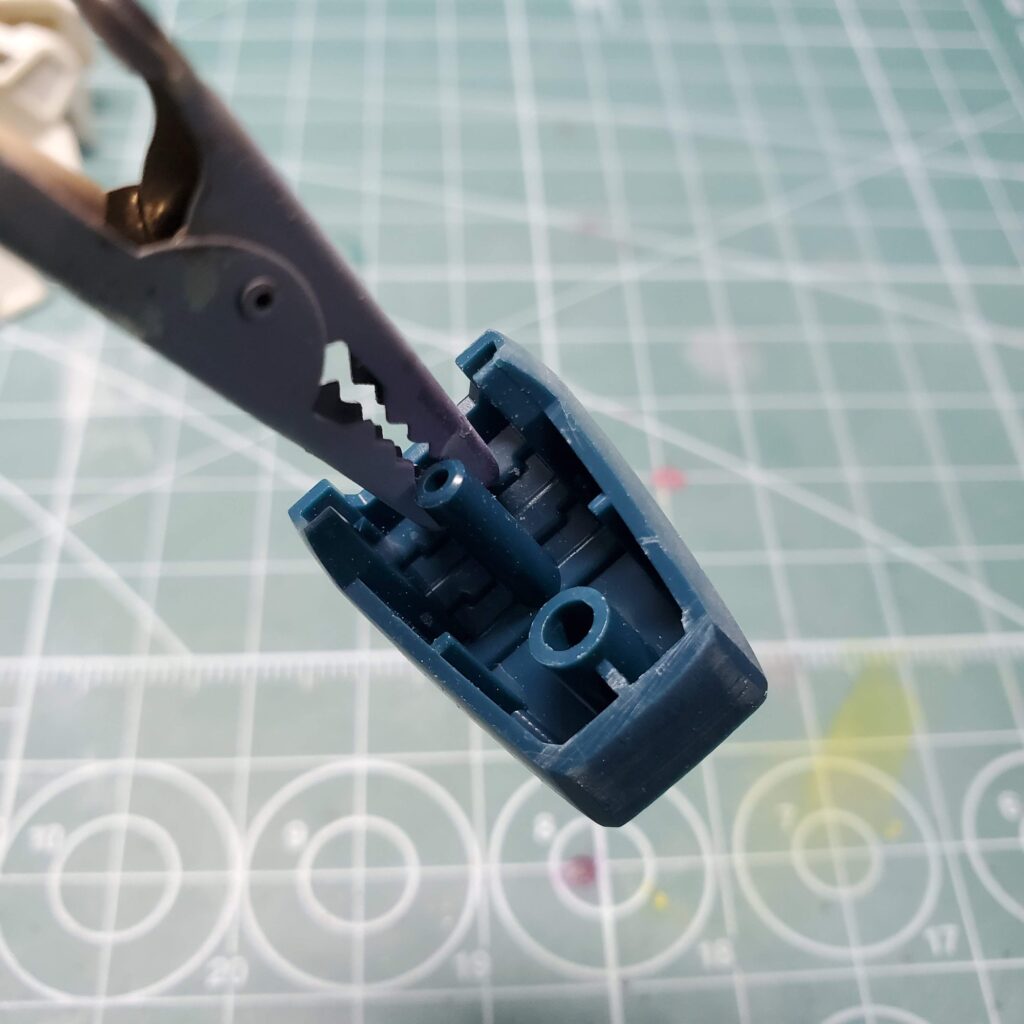

あと、ワニ口のようにギザギザの接地面とツルツルの接地面があります。前者はしっかりと挟める反面、パーツにキズが付く可能性があります。後者の場合、キズはつかないけどパーツが飛んでしまう可能性があります。

100均の工作ツールで売っている塗装用クリップは後者の「ツルツル」タイプが多く、僕もテストで使ってみましたが、エア圧でパーツが飛んで行ってしまいました。個人的には「ギザギザ」タイプの方がしっかりと掴めて安心です。

この辺りは、実際に使ってみないと何とも言えませんが、どれも同じではないという事だけ知っていれば、選ぶ時の基準になると思います。

ちなみに、僕は自作して使っています。

同じような人も多いと思いますが、100均のワニ口クリップを購入して、竹串に取り付けています。1度作ってしまえば壊れない限り何度も使えるので、最初はちょっと面倒かも知れませんが、コストは一番安いんじゃないかな~?と。

では、実際にどうやって挟んでいるのか?という解説にいきましょう。

差し込むタイプのパーツの定番の挟み方

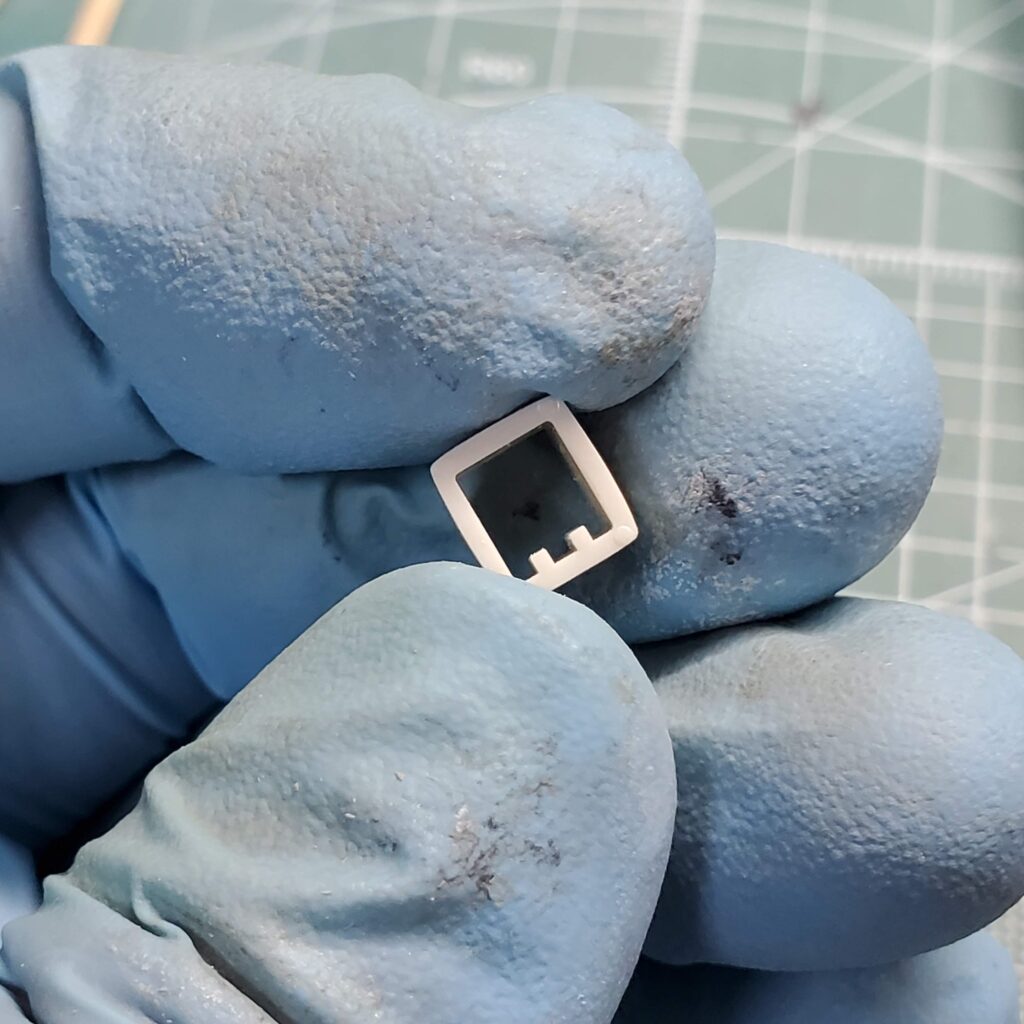

このパーツのように「他のパーツに差し込んでしまうパーツ」の場合が一番簡単です。

持ち手を挟む時に狙う場所は「組み上げた時に表面に出ない部分」です。この写真のパーツは、1/144 HGUC Ez-8 の足先なので、ダボピンなどがある部分は隠れてしまいます。

そういった場合は、このように内側になる部分を選んで挟みます。

初めての方だと大きなダボ穴やピンを挟んでみたくなりますが、こういった部分を力強いクリップが挟むことで、破損する可能性があるので出来る限り避けた方が良いです。

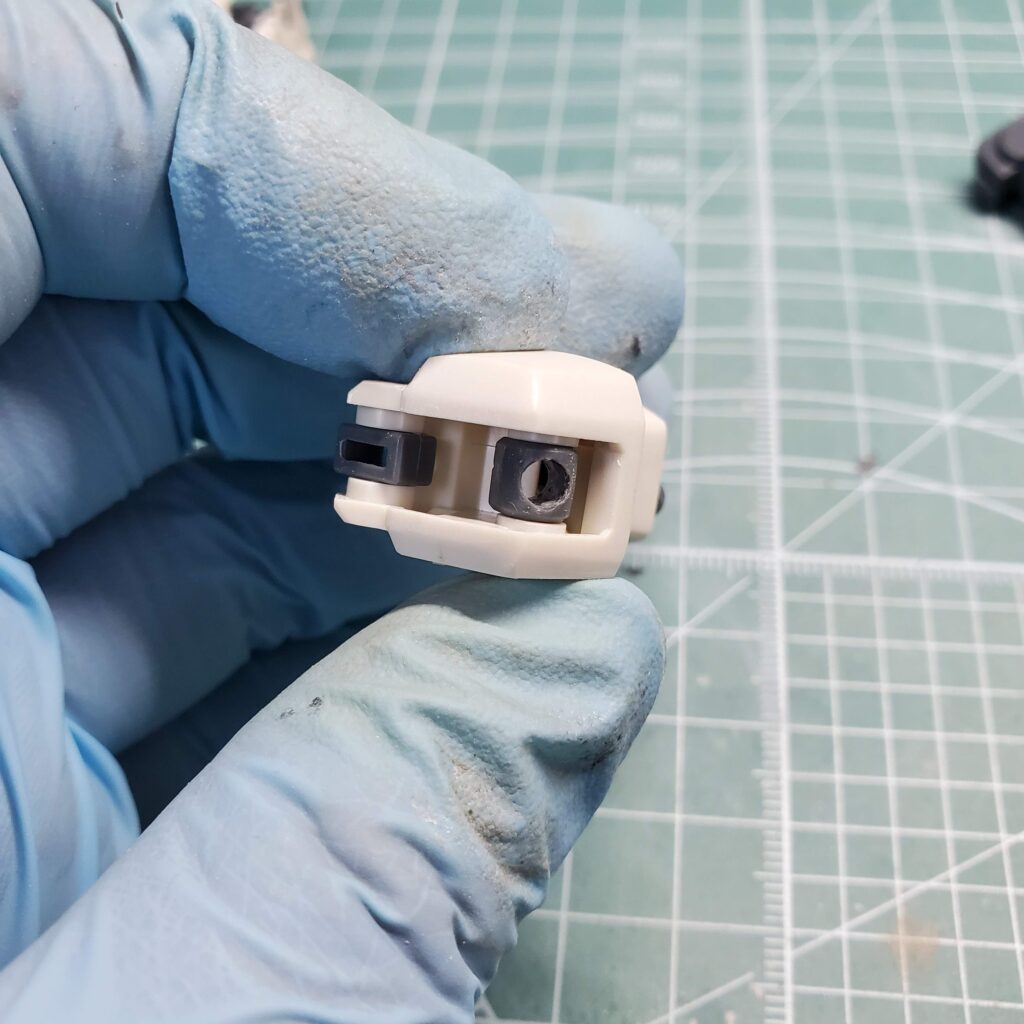

こちらもガンプラではおなじみのパーツですね。特にガンダム系(連邦側)にはほぼ必ずついているであろう、腰フロントアーマーのパーツです。

クリップが挟める場所はもうここしかありません。

そうです、取り付け位置の丸いボール部分。ここだと塗装の邪魔になりませんね。

・・・・果たしてそうでしょうか?

確かに取り付ける位置はここで間違いないのですが、ダメなポイントがあります。

写真を見てお気づきかと思いますが、先ほどの写真のような挟み方だとパーツの側面を塗装する時に、クリップが邪魔になってしまいます。

そこで、このように、邪魔になる面積が一番小さくなる挟み方をしています。

塗装しにくいような挟み方もそれはそれで問題があるので、この挟み方も賛否両論あるかと思います。あくまで僕がやりやすいというだけですので。

正解はないので、自分が塗装しやすく、かつ、しっかり固定できる挟み方を模索しましょう!

特に、ガンプラで頭を悩ませるのがこの「ライフル系」の持ち手の付け方です。今回のEz-8はたまたまハンドパーツに固定させるための突起が出ていたので、そこに挟んでいます。

これも本当はグリップ部分に塗装がかからない部分があるので、あまりスッキリしませんが、他のつけ方を考える時間を省きたかったので、これで行く場合もあります。

それにグリップ部分はハンドパーツで隠れる部分でもあるので、最悪塗装がちゃんと出来ていなくても隠すことも出来ますからね。

このような突起のない場合は、銃身の先の銃口などに、後述する爪楊枝を使った方法がオススメですね。

挟める場所が見当たらないパーツの場合

例えば、この「脚」のパーツのように、挟める場所が見当たらない時にどうすればいいでしょうか?

この球体のところをクリップで挟んでもいいですが、パーツによっては本当に挟む場所が無いという場合もあります。

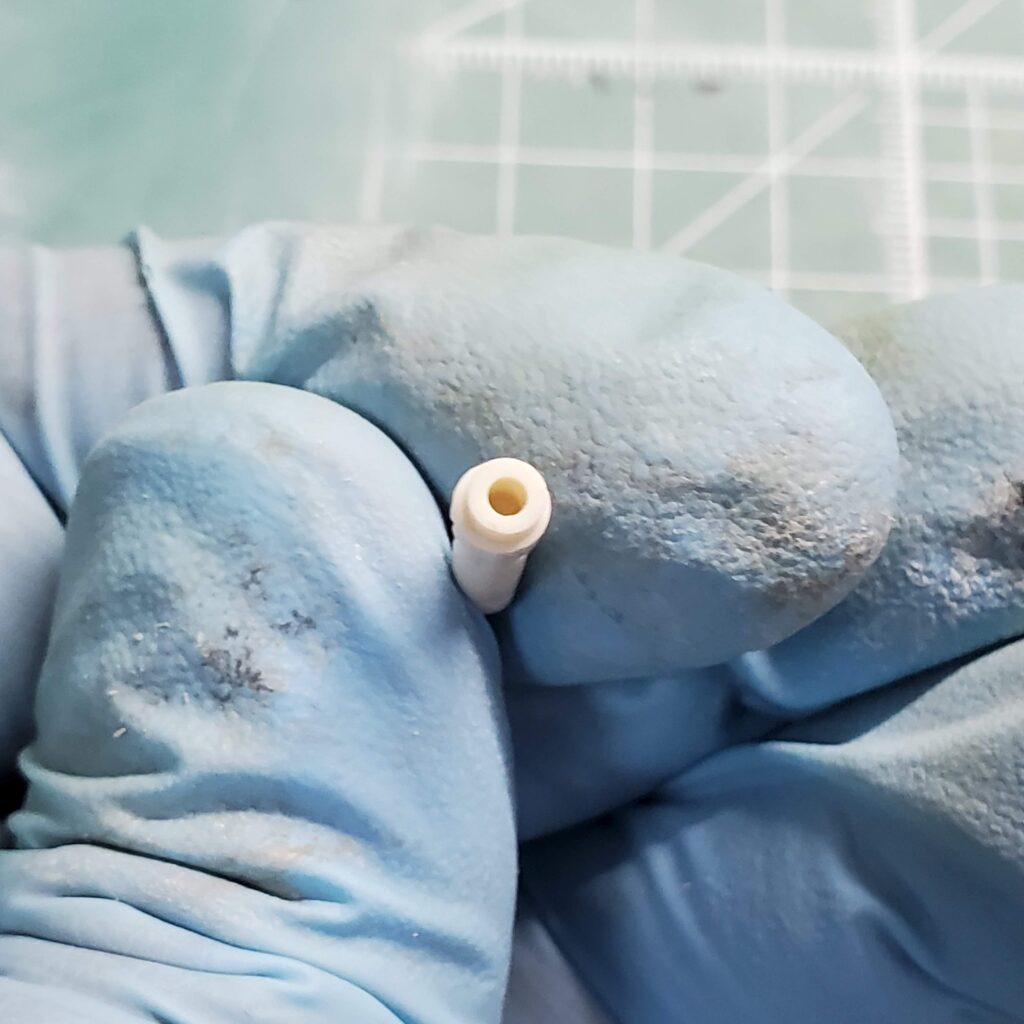

このポリキャップをクリップで挟むのはどうでしょうか?

それはあまりオススメできません。というのも、クリップで挟む力がポリキャップを痛めてしまう可能性があるからです。

ここが破損してしまうと、関節が緩くなったり取り付けが出来なくなったりと、リカバリーに困ってしまいます。

・・・となると、方法はただ一つ。

ポリキャップにプラ棒を差し込んでしまえばいい!という事ですね。

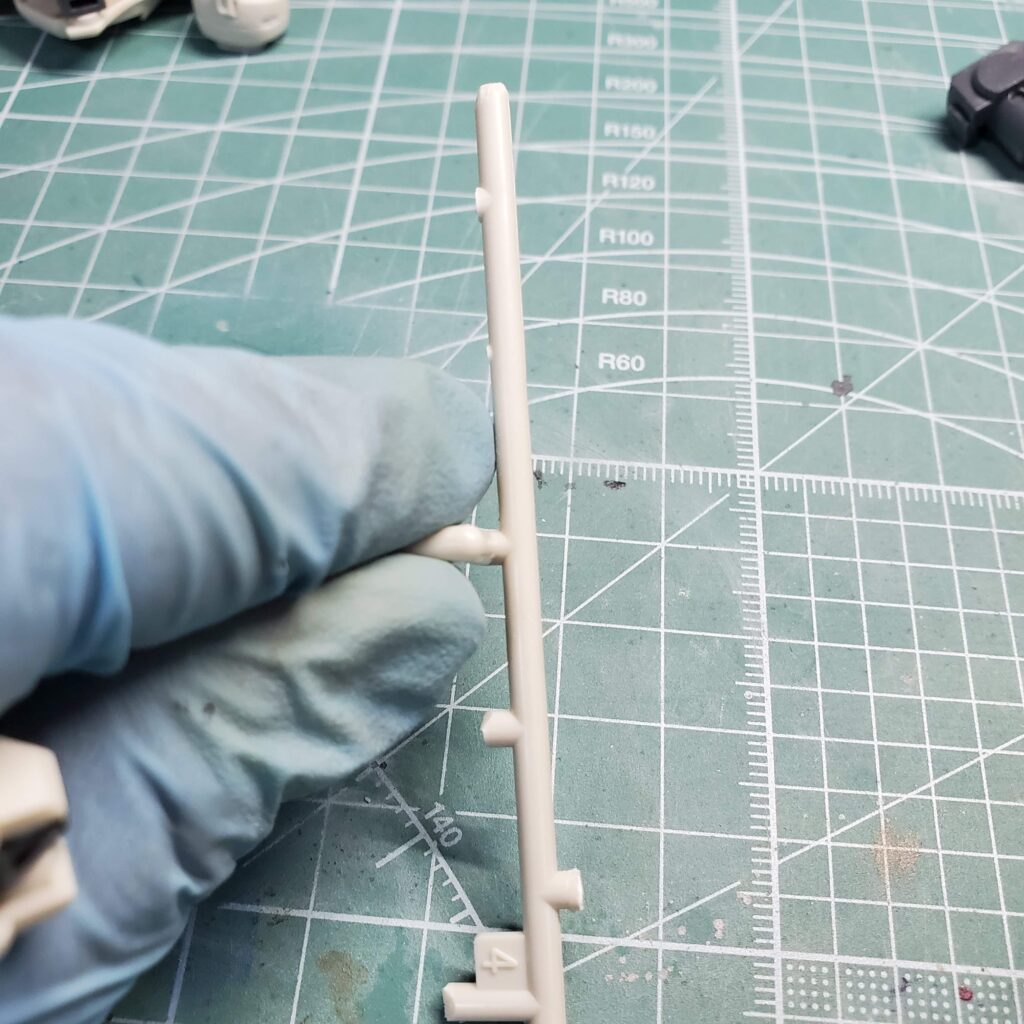

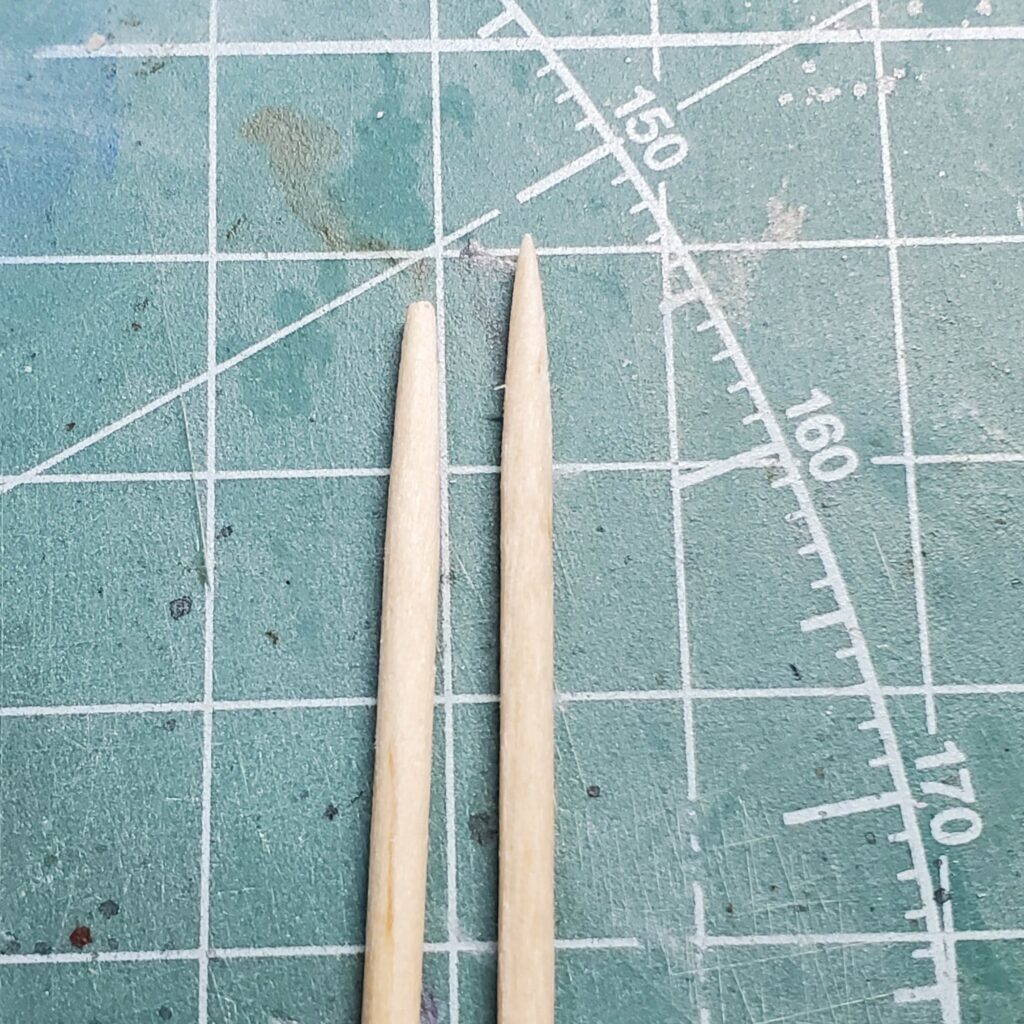

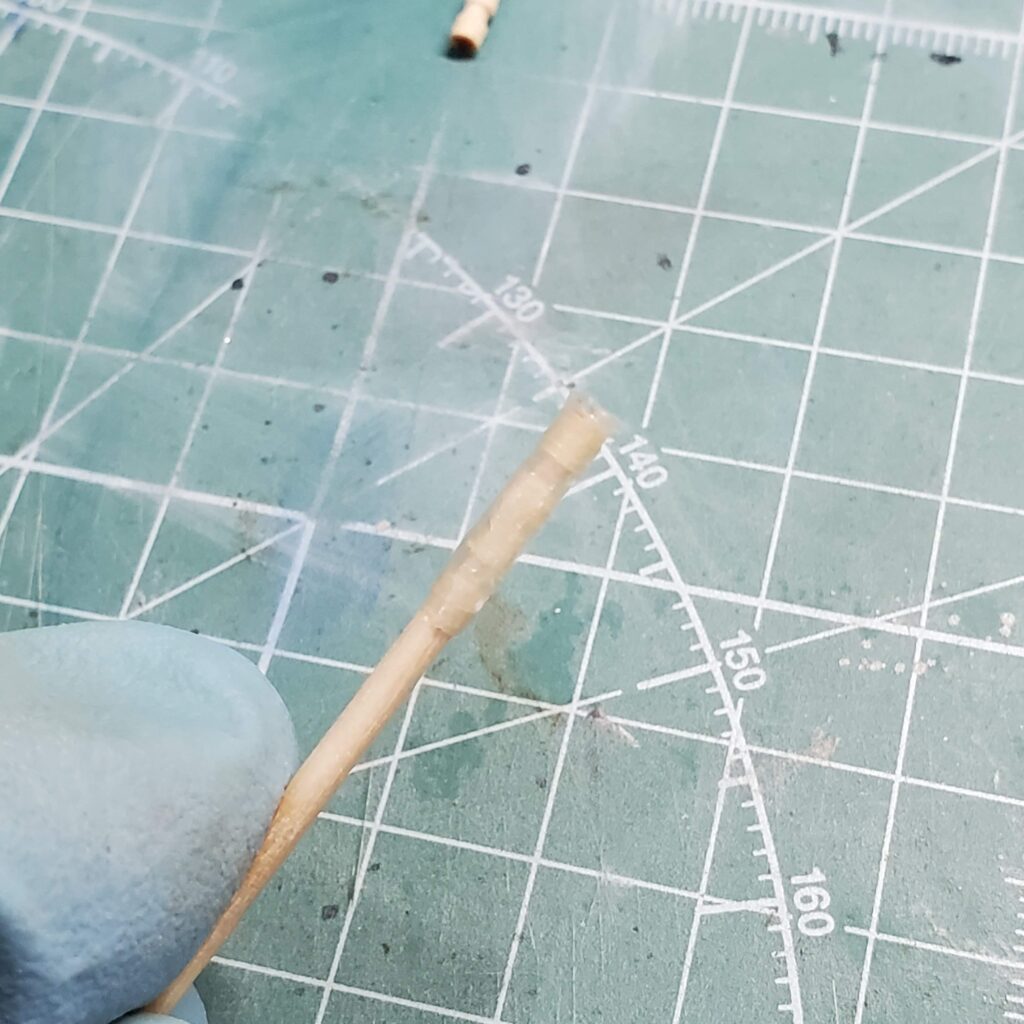

使うのはこの使わなくなったランナーの一部。

実はほとんどのポリキャップの「径」と、このプラ棒の「径」が同じなのは知る人ぞ知る事実。このように一部を切り取って持ち手の替わりにしていまいます。

こうすることで、ポリキャップに余計な負荷はかけなくて済みますね。

ちなみに、ランナー棒の差し込む先端はニッパーなどで若干エッジを落としておく(先端を丸くしておく)と、差し込む時に余計な力をいれずに済みます。

肩アーマーとかも同じ方法で持ち手をつけることが出来ますね。

穴が大きすぎて先端のクリップで挟めない場合

例えばこのパーツ。

持ち手を挟む箇所が無いですし、大きな穴が2つありますが、ここを持ち手の先端のクリップで挟むことは出来ません。

ここは思い切って大きなクリップを使ってみましょう!

これは100均で購入した大きいただのクリップです。これだとガッチリ掴めるので問題ありません。

持ち手と違って、クリップをバランス良く立てる必要があるので、塗装を始める前にちゃんと乾燥させる時にクリップを立てることが出来るかどうか、重心位置などをチェックしておくことをオススメします。

いざという時に役立つのがこの「目玉クリップ」なので、大中小といくつかのサイズで数個持っておくと助かると思います。

爪楊枝は意外と使える持ち手候補です

こちら腕のパーツですね。

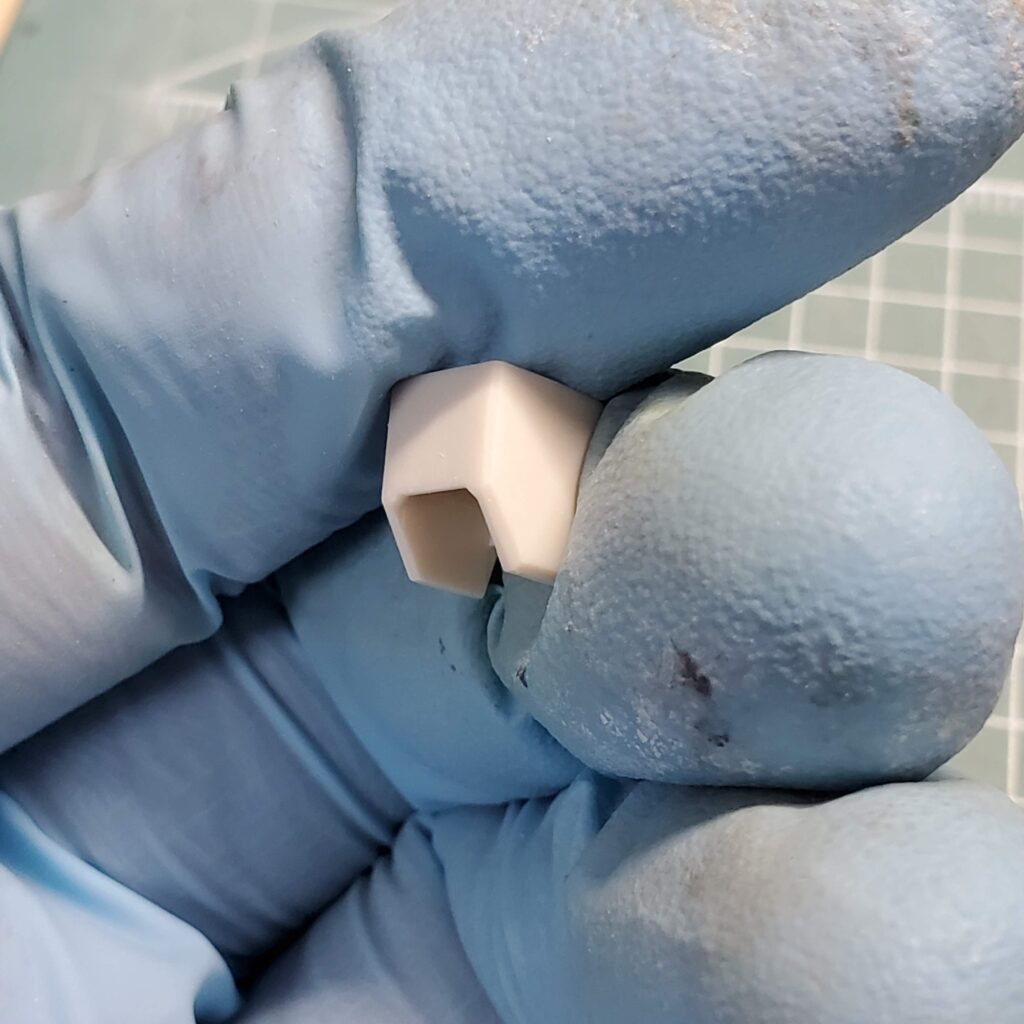

最近のガンプラに多い、写真のようなポリキャップ。長方形の差し込み口にプラパーツの先端を差し込むもので、これまでの円形のポリキャップよりも狭いところにも仕込むことが可能になっています。

これも持ち手のクリップで挟むには(変形を恐れて)気が引けるし、前述したランナーは差し込めないので困ったものです。

そこで使えるのが「爪楊枝」

先端をニッパーでちょっとだけ切り落とし、デザインナイフで少しだけ削ります。ちょうど鉛筆をナイフで削る要領ですね。

そうして、長方形を作り差し込みます。

先端がちゃんと入って、根本の円形に変わっていく辺りでポリキャップに固定されるので、問題なくつけることが出来ます。

持ち手と違って爪楊枝は小さいので、塗装する時に手が汚れる可能性が高いですが、そこはもうこの際仕方ありません(笑)

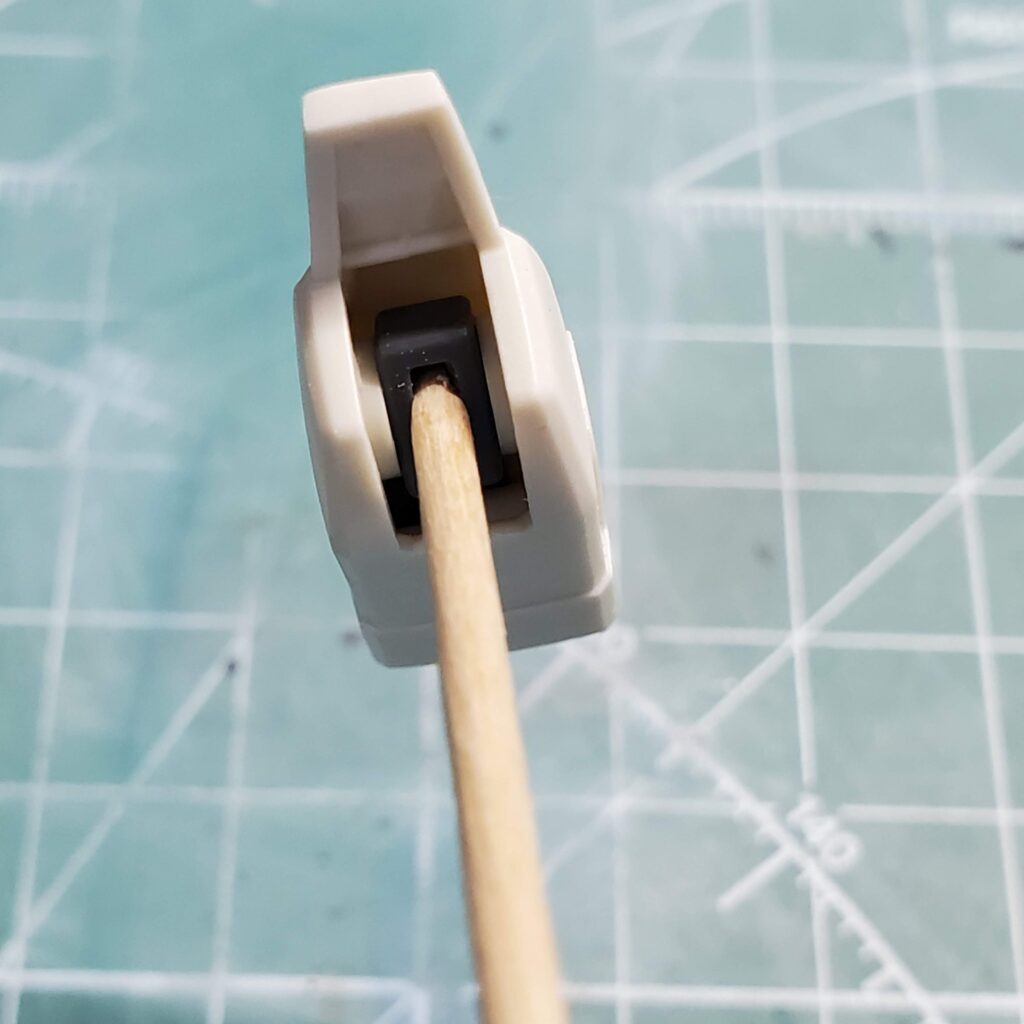

さらに爪楊枝が役に立つシーンと言えば、この「ビームサーベルの持ち手」部分。

この場合も爪楊枝が役立ちます。

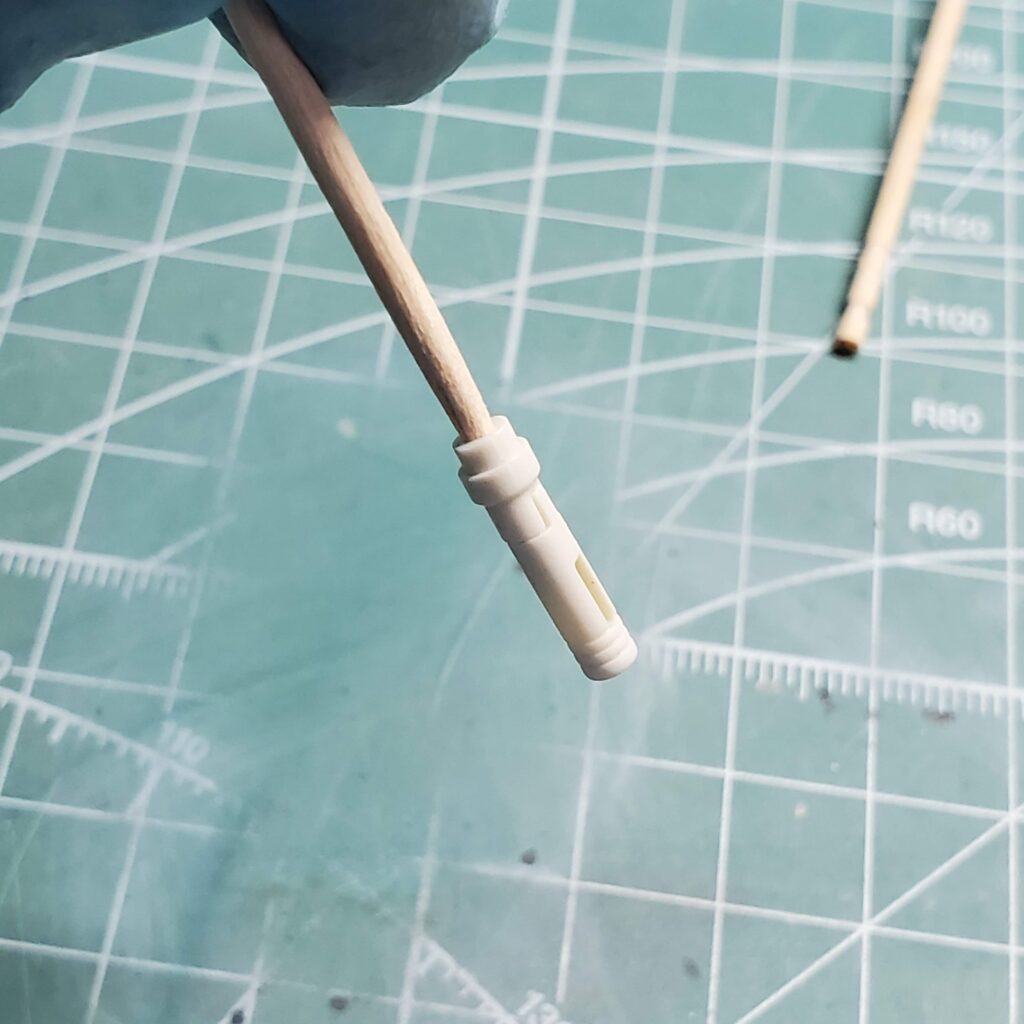

本来、ビームサーベルの先端を差し込むこの部分に、爪楊枝を差し込むわけですが、そのまま差し込んだら径の太さで固定する前に先端が奥に届いてしまって固定できません。

そこで、写真のように若干だけニッパーで先端を切り落とします。

すると、爪楊枝の先端の形状とビームサーベルの柄の部分でガッチリ嚙み合って固定されます。

写真のような感じですね。逆さに向けても落ちていないのが確認できます。

さらに爪楊枝を使いこなしてみよう

こちらは、腕の上腕の部分のパーツ。

関節となるグレーパーツにこの外装を差し込んで固定するものです。

つまり、ダボ穴とかそういったものが無いので、つまむところがありません。

一応、内部にスリットのようなものがありますが、持っている持ち手のクリップのサイズでは、ここを挟むことが出来ません。

そこで登場するのが・・・そう!「爪楊枝」!

爪楊枝のお尻先端に両面テープを巻いたものです。両面テープは厚さよりも「強力かどうか」が重要です。なるべく強力な両面テープを使うと、塗装中の落下を防げます。

これを内側にギューッと押し付けて固定するわけですね。

ここでちょっとだけ注意点。両面テープの場合、粘着力の低下が発生します。

時間が長くなると落ちますし、サフを吹いた後も一度外すと再利用は若干不安な感じになります。

サフ⇒塗装と使いたい場合は、少し面倒ですがもう一度この上から両面テープを巻いて使用することをオススメします。

小さいこいつ。ビームライフルなどにパチハメする「グリップ」です。

たぶんガンプラ経験者なら良く見たことがあると思います。

これも持ち手を付けたい場合に困るランキングがあれば上位に入る強者です。

これももちろん・・・・そう!「爪楊枝」です!

今度は爪楊枝の先端部分に両面テープを巻き付けます。

ここは「あまり巻いて太くならない方がいい」です。

このように、C型の取り付け部分を先端に止めてしまえば塗装が可能です。ここでもやっぱり「強力」な両面テープの方が安定してくれます。

ただ、接着面は小さいので、あまり強い風圧などでは飛ぶ可能性があるので、エアブラシやスプレーをする際は慎重にしましょう。

まとめ

ということで、参考になりましたでしょうか?パーツの持ち手の付け方の紹介でした。

人それぞれ色々な持ち手の使い方があるので、今回の内容が必ずしも正解ではありません。

例えばランナーを使う場合、クランク状に曲がった部分を使う人や、L字型のランナー部分を使うほうが塗装しやすいという方もいます。

ですので、これから持ち手を付ける方は、実際使ってみて塗装の際に邪魔にならないように、色々と試行錯誤しながら作業してみるのも楽しいと思います。

ちなみに言い忘れていましたが、持ち手を使ったら「それを立てる場所」が必要です。

写真で使っているのはコチラの商品。

サイズは小さいものから大きなものまで幅広くあります。

また、100均の油粘土を使っている方、発泡スチロール系を使っている方、100均の猫の研ぎ爪を使っている方など、様々です。

いずれも乾燥する場所や、スペースによって使い勝手も変わってくるので、その辺りも色々と試してみるのはどうでしょうか?

それではまた~

最後まで読んでいただきありがとうございます!

他にもいろんな記事があるので、ぜひ参考になりそうな記事があればご覧ください。良ければ、記事の感想や質問などあればコメントでいただけると嬉しいです^^

コメント