そんな積みプラを一つ一つ崩していきます・・・。

積みプラ消化を兼ねてキットの紹介をしていく旧キットプラモデルレビュー記事。

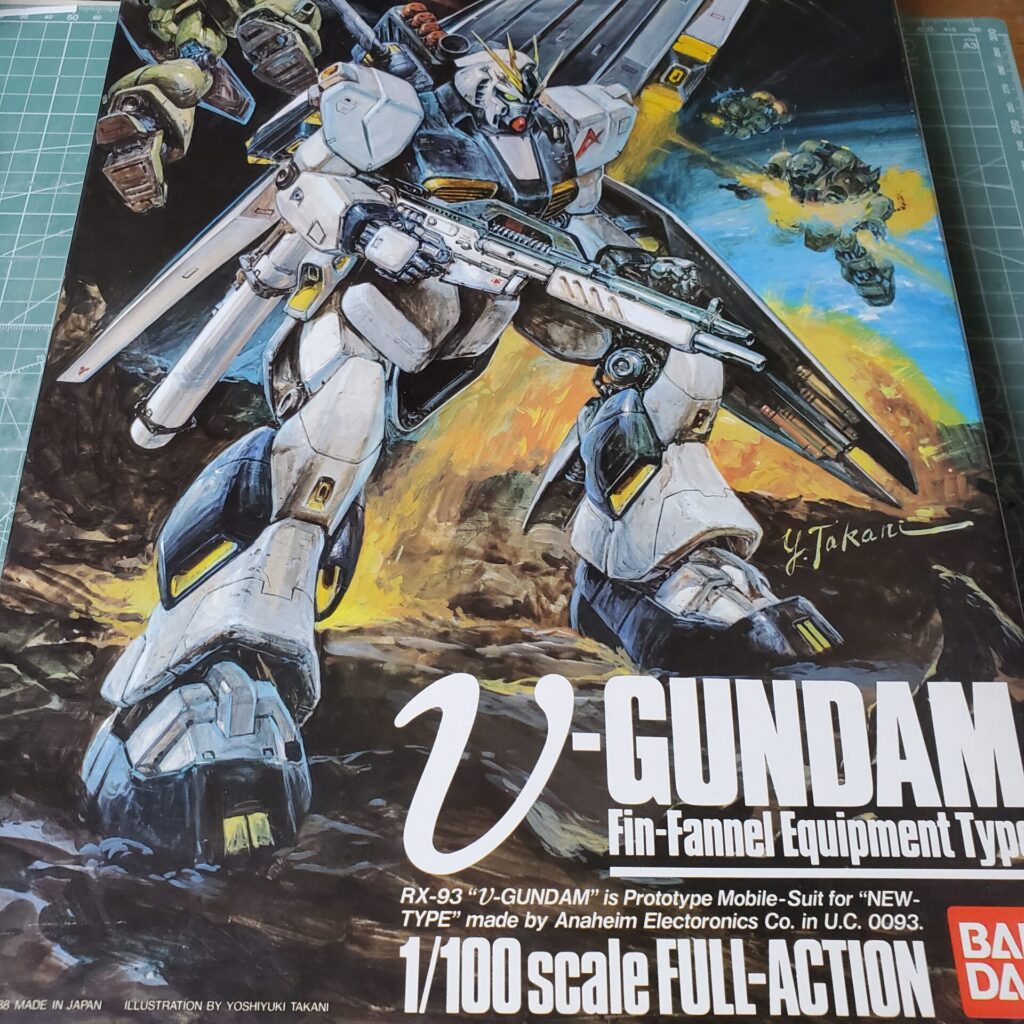

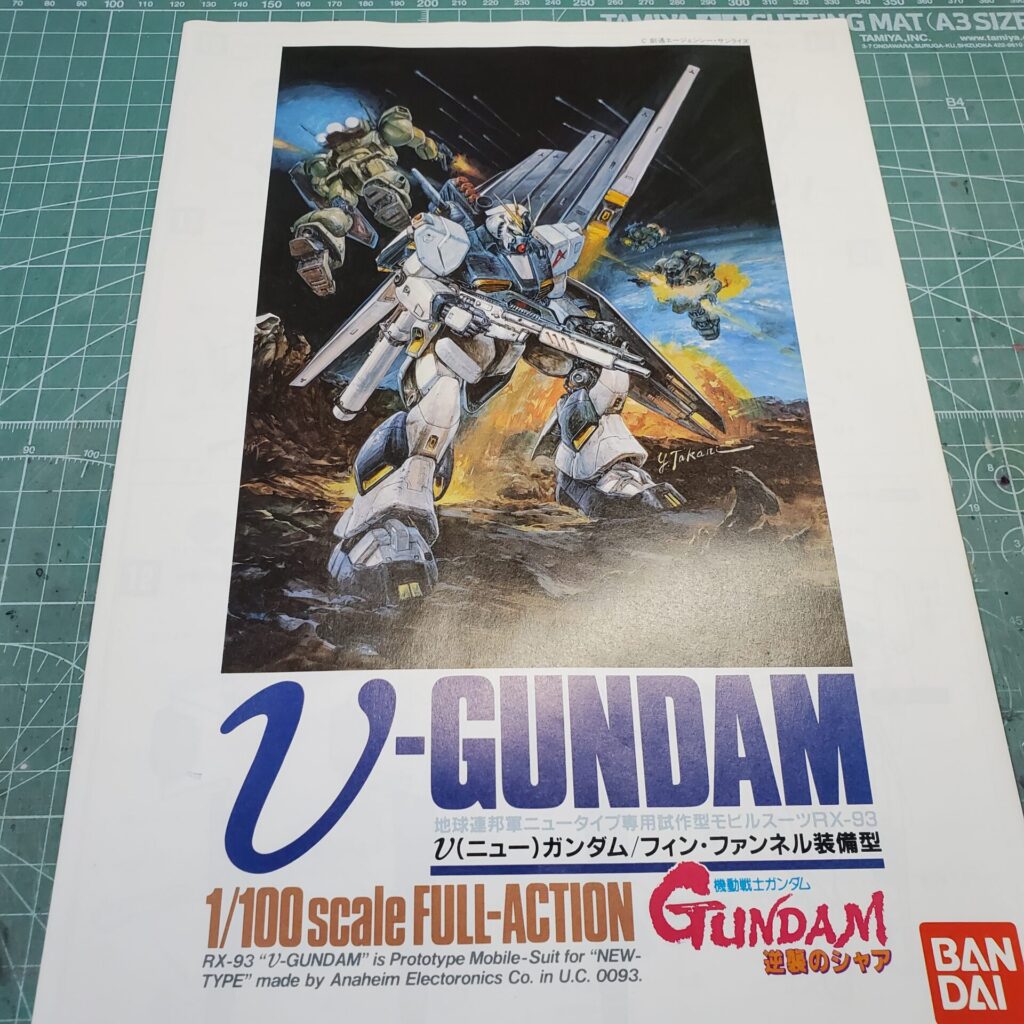

今回は劇場版「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」に登場する「BANDAI」から発売された「1/100 νガンダムフィンファンネル装備型」です。

富野由悠季監督の劇場版「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」に登場した主人公「アムロ・レイ」が搭乗するモビルスーツ「νガンダム」がフィンファンネルを装備したキットです。

1/144スケールで展開していた逆シャアシリーズのキットでもフィンファンネル装備型はありますが、こちらは1/100のフルアクションモデルとして発売されました。

箱絵が最高にカッコイイこちらのキット。

MGが出るまでは1/100スケール唯一のνガンダムということもあり、持っている方も多いのではないでしょうか。

特徴として、ダイキャストを使用することで重量感を出すのと同時にキットの安定感を確保できるよう試みています。はたして完成度はどのようになるのか?

作っていきましょう。ぜひ最後までご覧ください^^

↓動画でもご覧いただけます。

キットの内容だけを見たい方は、目次の『νガンダムフィンファンネル装備型 キット内容説明』からご覧ください^^

「νガンダムフィンファンネル装備型」について

富野由悠季監督の1988年に公開された劇場版「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」に登場した言わずと知れた主役機がこの「νガンダム」です。

主人公「アムロ・レイ」が後半に登場する機体ですね。

機体開発にはアナハイムとアムロ本人が携わっており、当初はサイコミュを利用したMSとして設計されていましたが、ライバルである「シャア・アズナブル」がアナハイムに「サイコフレーム」の情報を流出し、それを組み込んだ形が今の「νガンダム」となります。

個人的には、アムロと本気で戦いたいという想いのシャアが「情けなくないMS」を作らせる為にわざと流出したものだと考えていますが、どうなのでしょうね。

機体性能はこれまでのガンダムとは比にならないことは明白ですが、特徴的な装備として「フィンファンネル」と「対ビームバリアー」はνガンダムを代表するものとなります。

フィンファンネルは6枚の板状のビーム射出機で、前述した「サイコフレーム」を応用したサイコミュ兵器となります。

本体から切り離したフィンファンネルは、アムロの意思でそれぞれが敵機への攻撃を行い、その威力は対複数のMS戦でも一方的に攻撃が出来る程の性能を発揮します。(これはアムロの技量によるもの)

また、1基毎に小型のジェネレーターとスラスターを搭載しているので、従来のファンネルに比べ火力の大きなビームを撃ちながらも、稼働時間が飛躍的に向上しています。

さらに、5基のフィンファンネルを利用した「対ビーム・バリアー」を発生することで、ビーム障壁によるバリアーを展開します。これは「Iフィールド」の発展技術で、自機の周囲を四角錐の形で覆うことであらゆる方向からのビームから身を守ることが可能となっています。

他にも「バルカン」「ビームライフル」「ニュー・ハイパー・バズーカ」「シールド」など多彩な武装もあるのですが、個人的には「ビームサーベル」の存在が記憶に残っています。

劇中でシャアが乗る「サザビー」との戦いにおいて、アムロはビームサーベルのビーム出力を極限に抑えながら戦っていました。要は切りかかる時にだけ出力を放出する戦い方なんですが、このシーンが最高にカッコイイんですよね。これはビームサーベルの性能とアムロの技量によるものだそうで、この辺りも「νガンダム」の性能の高さがうかがえます。

当時では、「宇宙世紀最強のMS」と称されるほどの完成度を誇るこの「νガンダム」。

果たして完成度はどうなのでしょうか?気になるキットの説明に行きましょう。

「νガンダムフィンファンネル装備型」キット内容説明

「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」に登場した宇宙世紀最強のMS「νガンダム」のフィンファンネル装備型をバンダイがキット化したプラモデル。

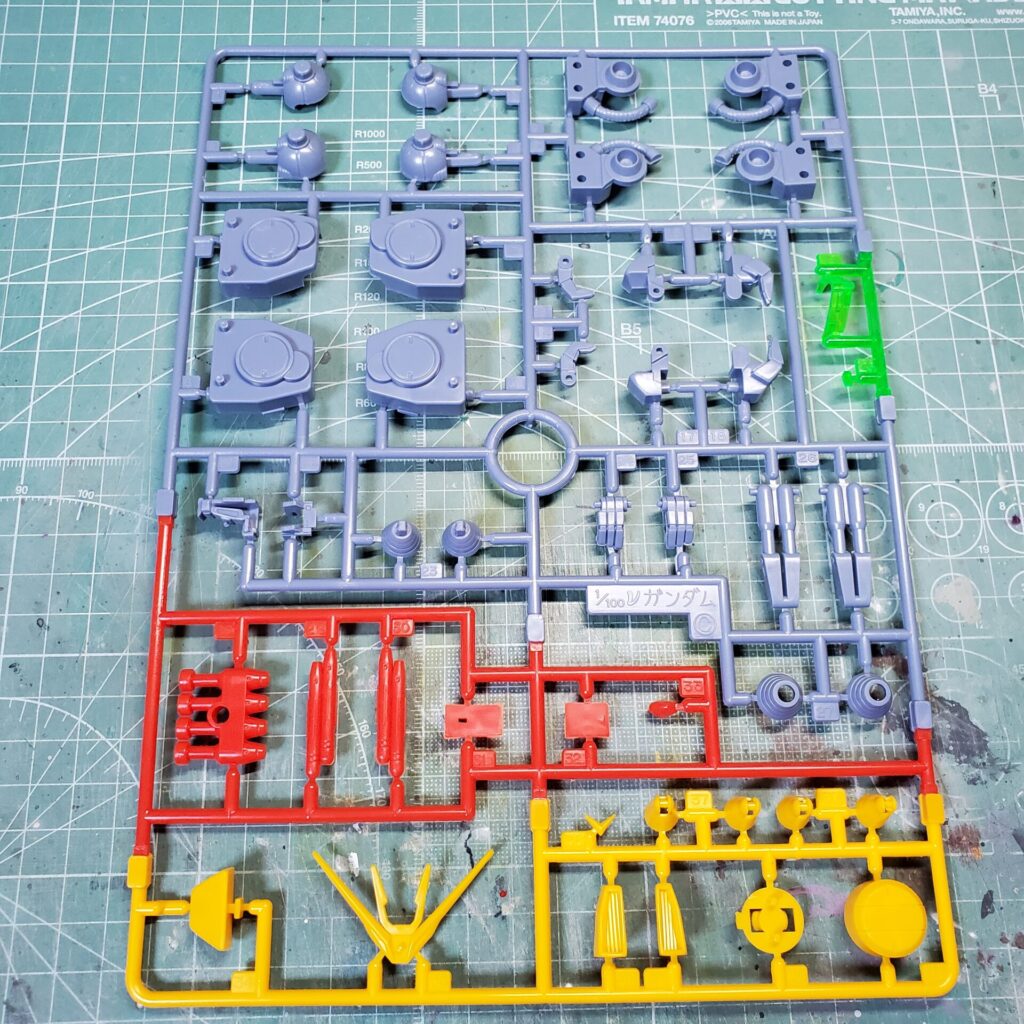

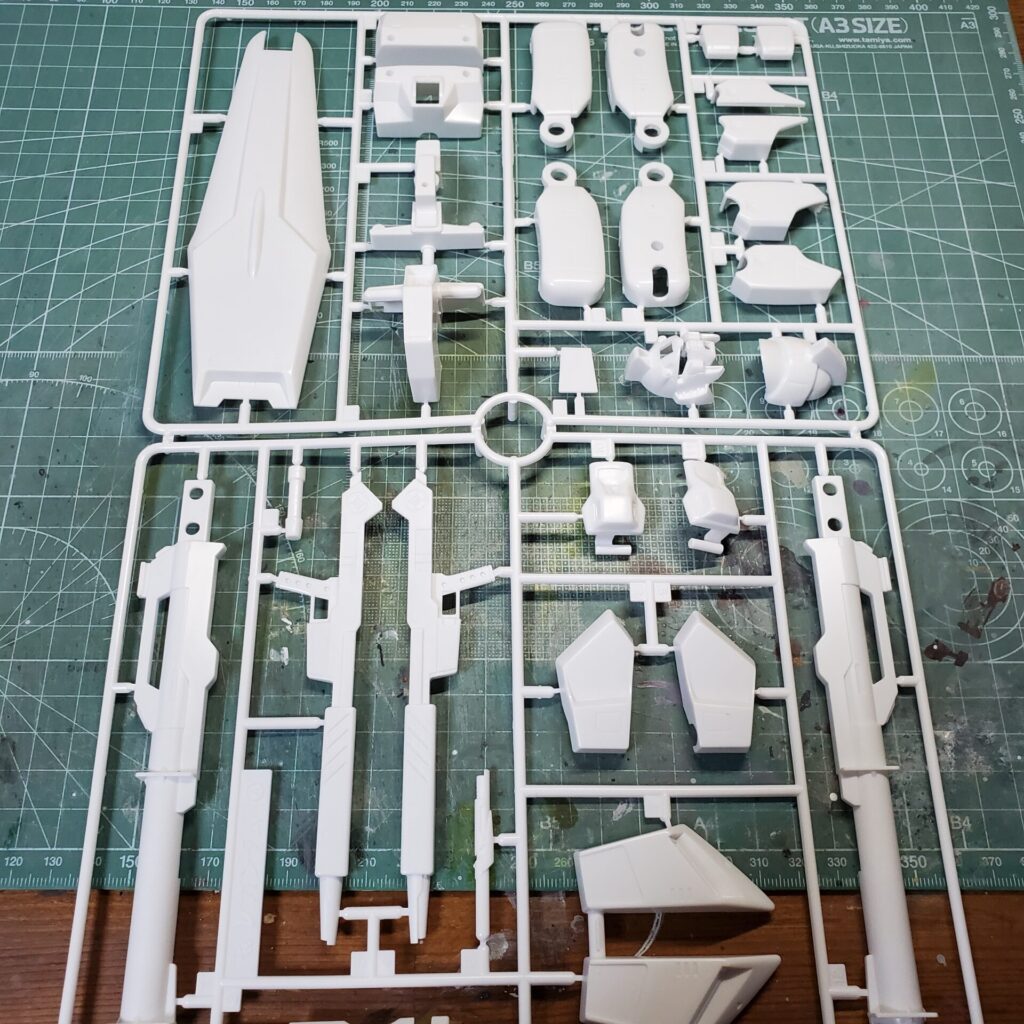

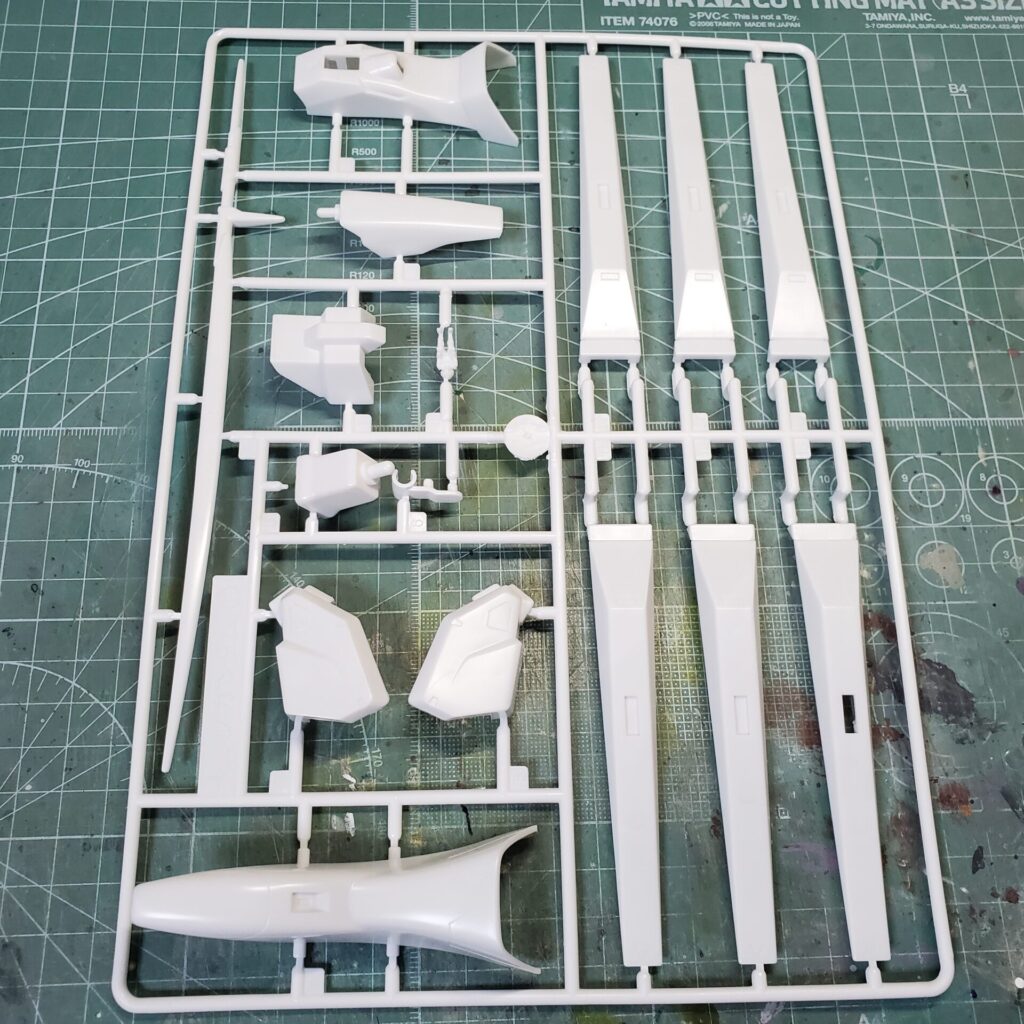

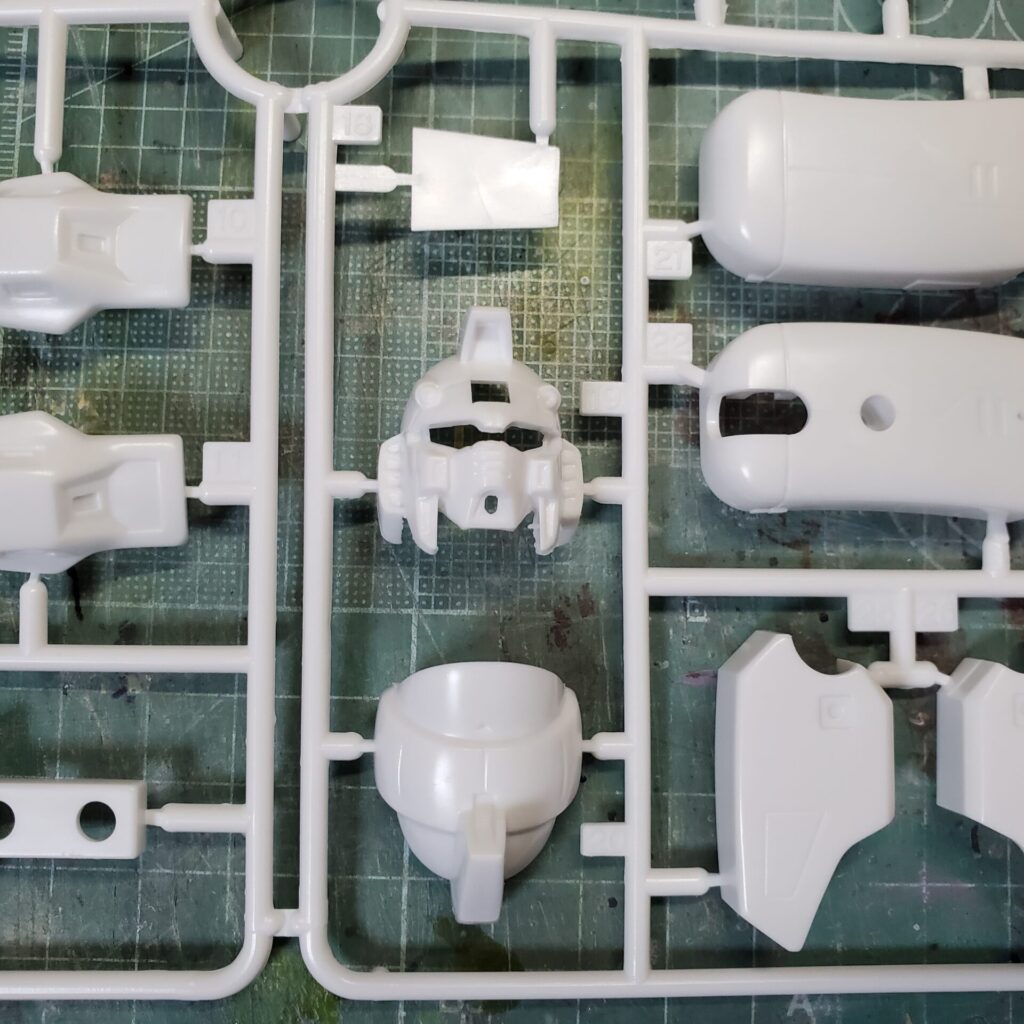

ランナーは全部で7枚、パーツ数は全部で183パーツ。

ではパーツ構成を見てみましょう。

各ランナー紹介

各ランナーです。(最後の2枚のランナーは同じものが2枚入っています)

このキットは「いろプラ」と呼ばれるキット(当時の多色成型キット)なので、全部で6色のパーツで構成されています。

ランナーが2枚あるのは左右対称のパーツやフィンファンネルの部分のようですね。

当時のキットなのでもちろんモナカ合わせとなっている箇所がほとんどで、合わせ目は正面、もしくは左右に入るものと思われます。

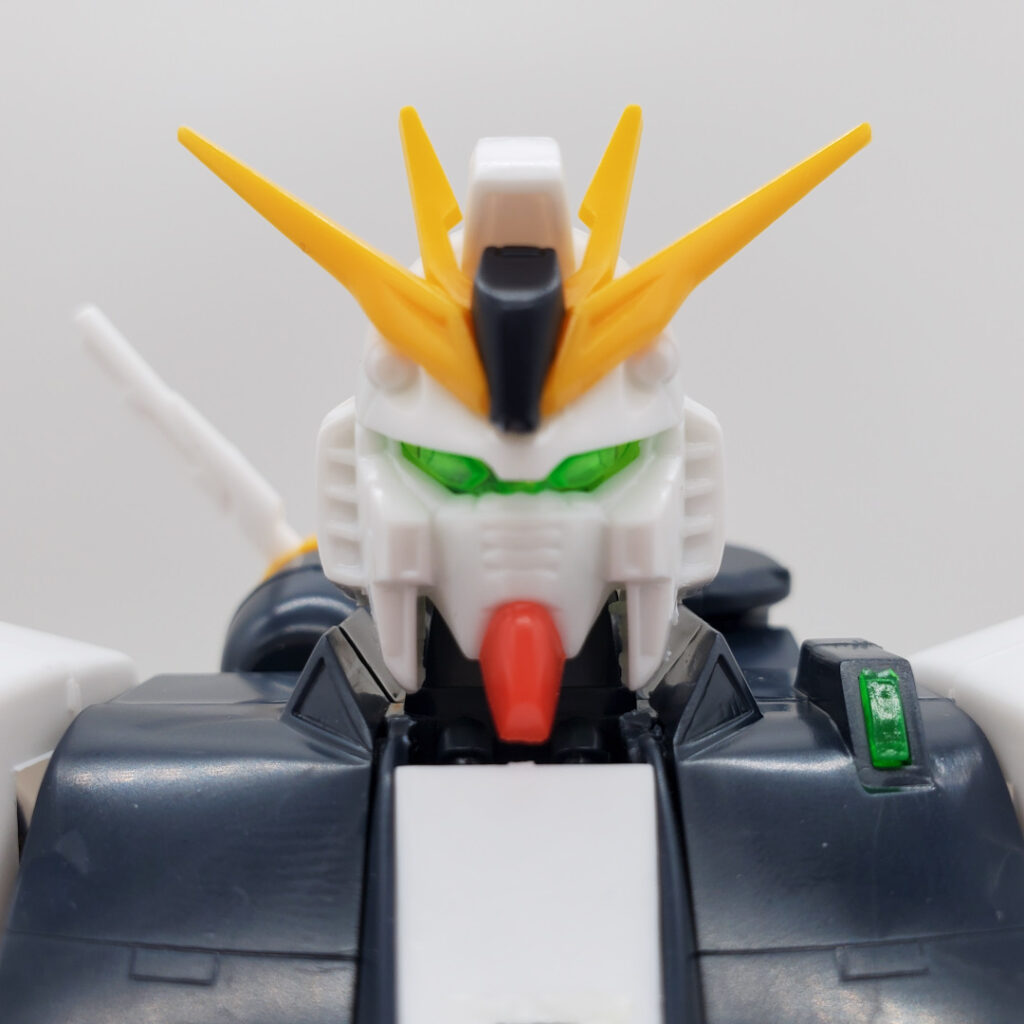

顔の造形は結構イケメンだと思うのですが、皆さんはどう感じますか?

原作設定に近い顔なので、昨今のMGやRGに比べると大きめの印象はありますが、この顔は逆に当時のキットでしか再現出来ない顔なので、これはこれで良いと思います。

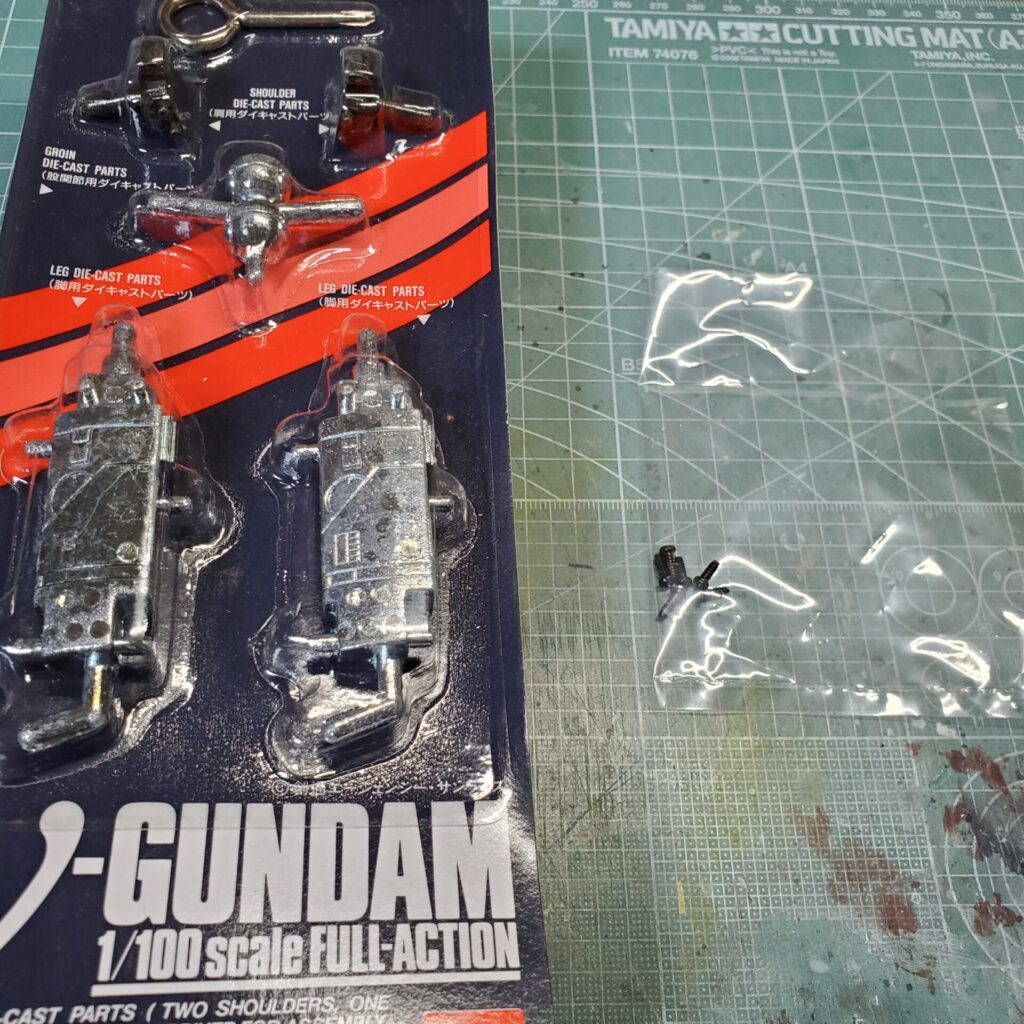

ダイキャストパーツとネジが付属しています。

ダイキャストは金属パーツで、両脚の膝下、腕の付け根、脚の付け根に使用されます。

ネジは腕や脚などの負荷がかかる部分のパーツの合わせに使用されるもので、付属している専用のミニドライバーを使用して締め付けます。

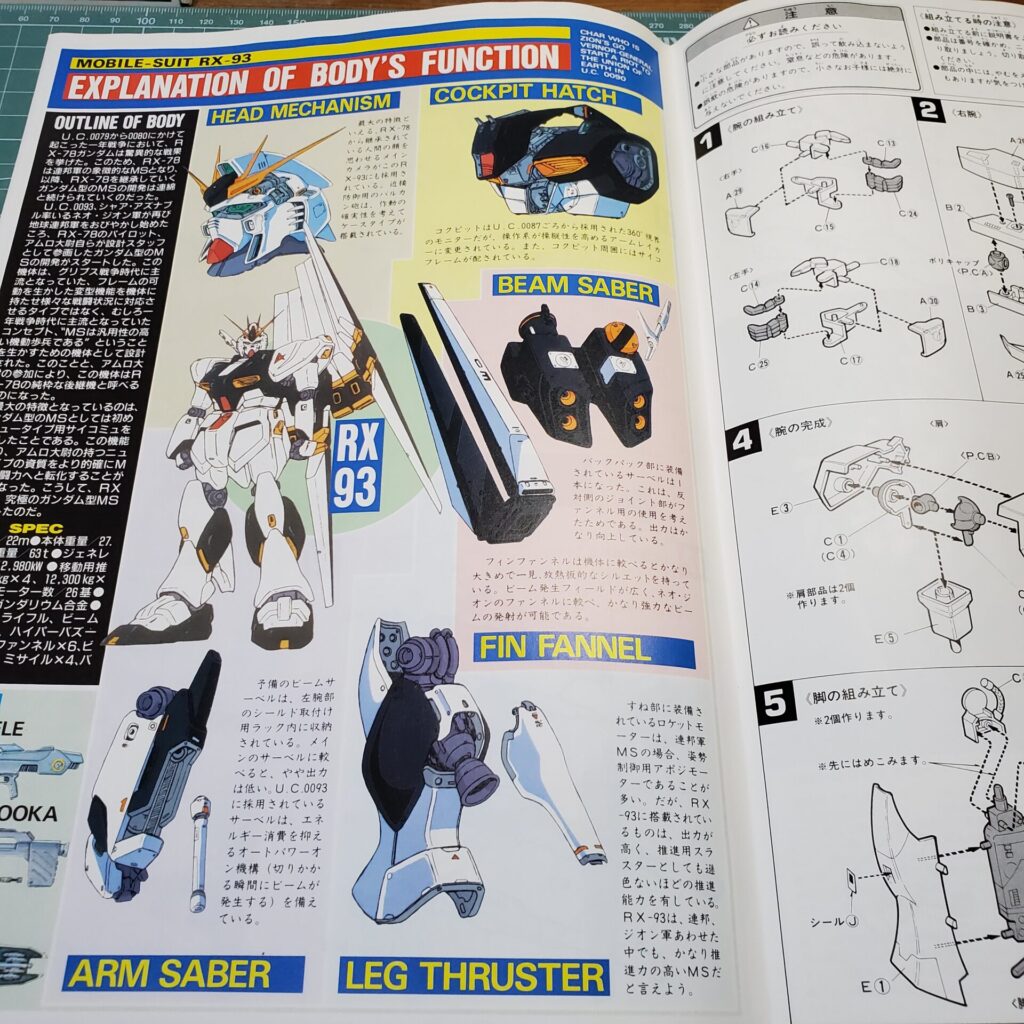

組立説明書です。

こちらも旧キットらしいイラストを踏まえた各部の解説資料がついております。

写真左上のνガンダムの顔がめちゃくちゃカッコイイですね!

大きいキットでありながら、バンダイが得意とする「組みやすさ」も兼ね備えているので、比較的初心者でも安心して組み立てることが出来ると思います。

付属のシールですが、昨今のホイルシールとは違う、少し薄手の柔らかいシールな為、黒系のパーツに黄色や白のシールを貼り付けると透けてしまうという点は少し残念です。

ただ、左下にあるようにコーションマークのようなシールも含まれているので、素組みにシールを貼って完成としても若干の雰囲気は演出できますね。

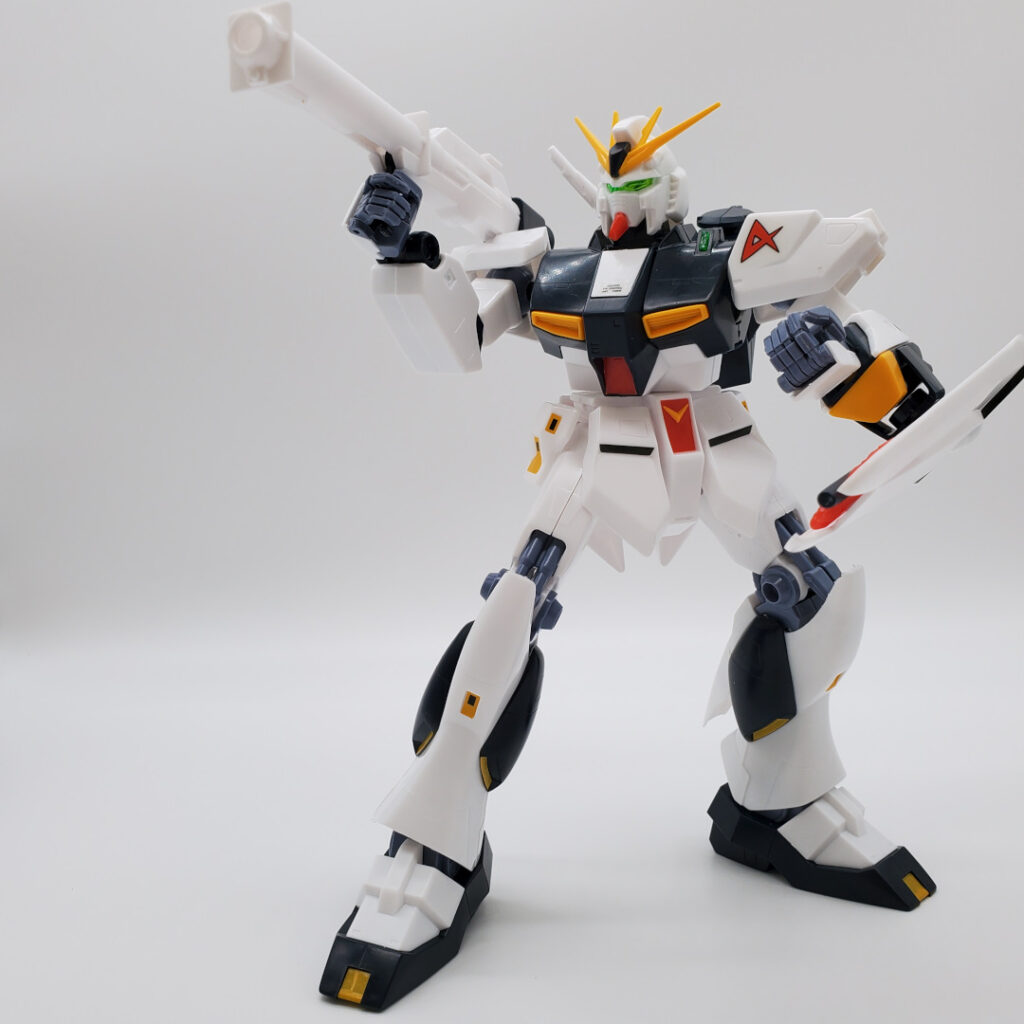

素組み完成

ということで、素組み完成です。

まずは装備をすべて外した状態で見ていこうと思います。

サイズ感としては、しっかりと1/100スケールのサイズでバランスも良好です。

ポリキャップが剥き出しとなる部分が多いので、気になる点は多いですが、多色成型やシールによる再現のお陰で素組みでもそれなりに「νガンダム」していると感じます。

ディテールもさすがに現行と同じとは言えませんが、そこそこ再現されており、それほど合わせ目も目立たず、なかなかカッコイイキットではないでしょうか。

ダイキャストを使用している為、手に持った際はずっしりとしており、装備品をつけていない状態だったら安定感抜群です。

ただ、後述しますが装備品をつけると、いくらダイキャストを使っていると言えど、やはり若干重心が後ろに傾いてしまう為、その辺は少し油断できないかなぁと感じました。

上半身の胴周りの形状や頭部の作りもとても良く、ツインアイと胸部センサーのクリアーパーツが当時の推しポイントだったと感じます。

下半身は黄色の部分が全てシール再現なので、せっかくの色プラなのだから黄色のパーツにしてくれれば良かったのにと思ってしまいますが、そこは仕方ありませんね。

脚もスラッとしたフォルムでスタイリッシュな印象を与えてくれています。

頭部の問題点としては、顎の赤いパーツが若干動きやすいということでしょうか。気になる方は接着してしまう方が良いと思います。

背面のバックパックの構造は良く出来ており、4基あるスラスターは若干ですが可動します。

ただ、少しポロリしやすいのと、側面のダクトと背面のディテールがシール表現なのが残念なポイントですね。

ここは一体成型でも良かったのでディテール化してもらいたかったなぁ~

脚のふくらはぎ部分も可動軸が入っており、内部のスラスターが見えるように出来ています。

ここもポリキャップが露出しているので、しっかりと作る際は可動軸を新規で作るなりした方が見栄えは良くなりそうですね。

それでは細部をもう少し見ていきましょう。まずは頭部。

当時の設定画に近い形状をしており、今見ても、結構イケメンだと感じます。

左右のダクトやマスク部分のディテールもしっかり出来ており、バルカンや目の形状などもかっこいいです。

胸部のグリーンセンサーですが、三角形のクリアーパーツを差し込んでいるだけなので、ポロリはしないものの、倒れたりした時に弾みで取れる可能性はあるので注意したいところ。

奥の方で接着すれば表から見てもさほど影響はないと思うので、気になる方は接着してしまいましょう。

また、胸部上面の白い台形上のパーツも取れやすいパーツなので、接着をオススメします。

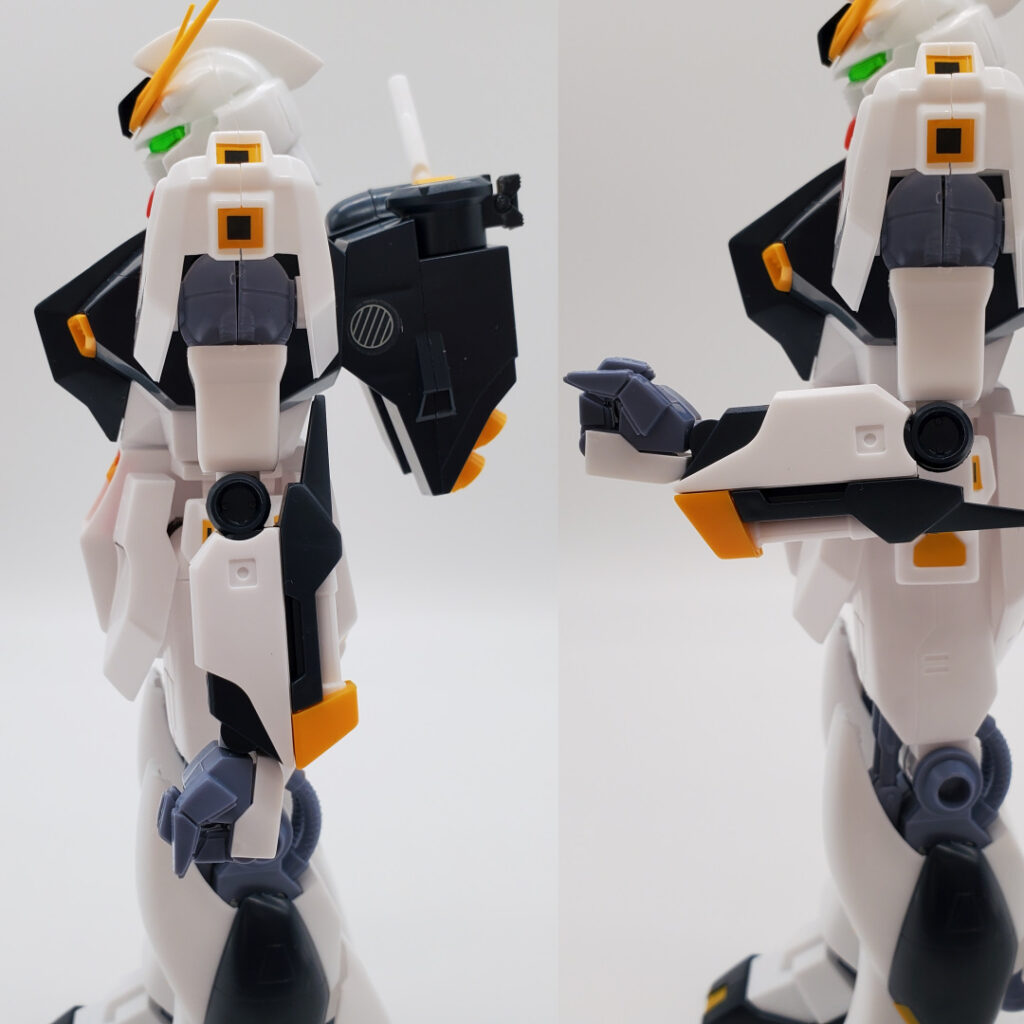

肩の側面から見ると、ボール状の内部フレームの側面に合わせ目が見えます。ディテールが入っている部分なので合わせ目消しは大変ですが、ここは綺麗に作りたい箇所です。

あと黄色のダクトはシール表現なので、出来る方は市販のディテールアップパーツなどを使って正方形のダクトそのものを作り直しても良さそうです。

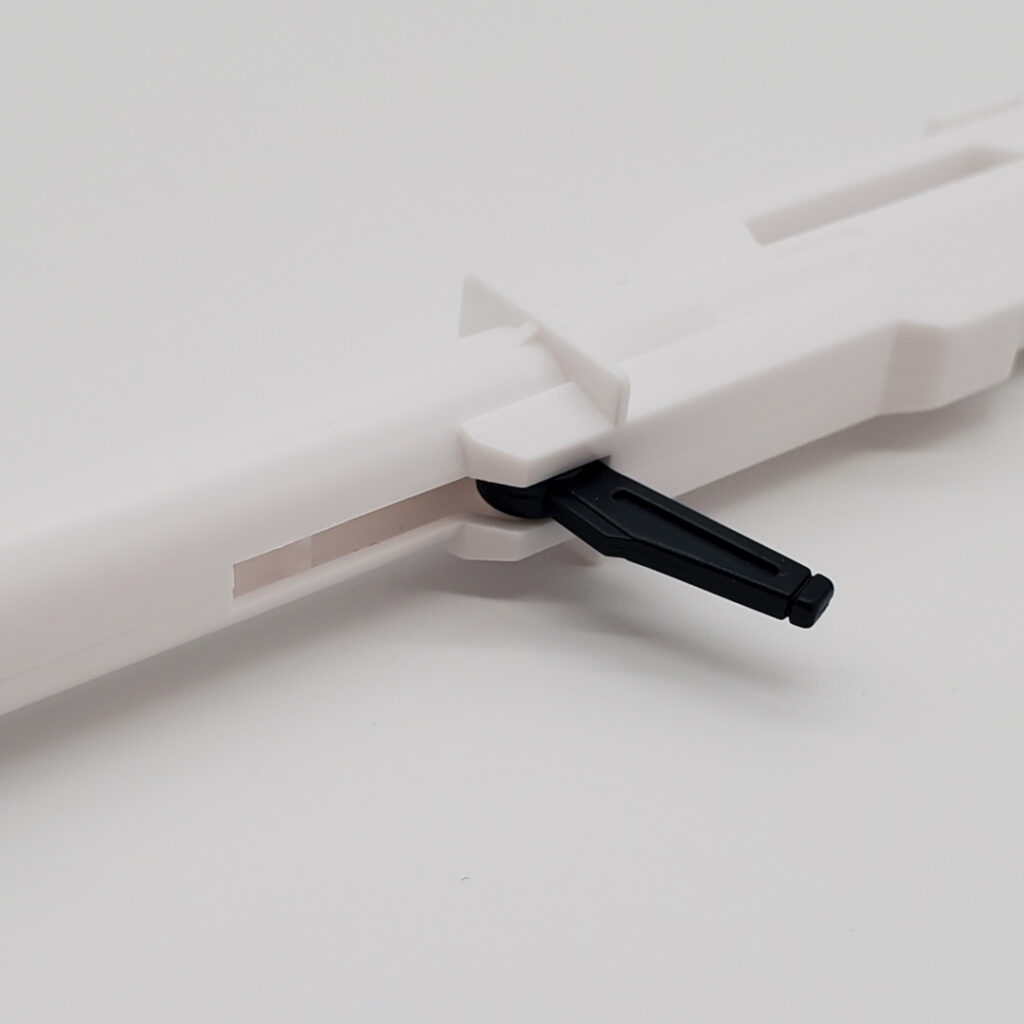

ちなみに右手と左手の前腕部分は形状が違います。こちらは左手。

予備のビームサーベルが収納されているところで、黒いパーツがスライドすることで取り外しが可能です。

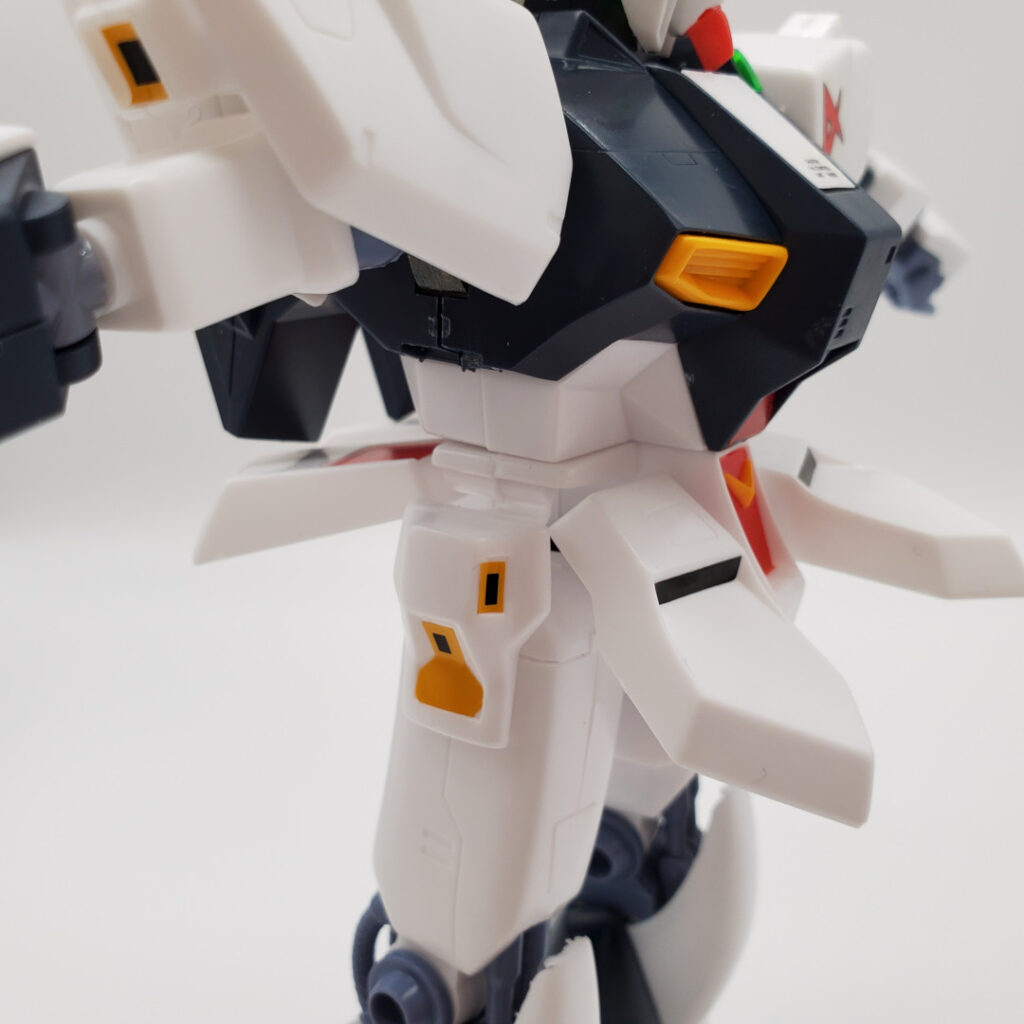

胸部ダクトや腹部、腰アーマーなども非常によく出来ており、ただ塗り分けするだけでもカッコ良くなると思います。

フロントアーマーの黒い部分はシール表現となっているので、作り込む方はここをくり抜いてしまっても良いかも知れません。

その場合、内部の空洞が目立つので何かしら裏打ちするようにした方が良さそうですね^^

手首にもポリキャップが仕込まれており(剥き出しですが)、手首を内側に折り曲げることが可能です。後ほど可動域の紹介をご覧ください。

指は人差し指、中指~小指の2箇所で可動するタイプで、パーもグーも出来ますが、やはりこのタイプのハンドパーツは武器の保持力が少し弱いのが難点。ネオジム磁石などを埋め込むぐらいのスペースはあるので、可能であればしっかりと保持する改造をしたい部分。

バックパックは合わせ目が左右で目立つ箇所に入っているので、丁寧に仕上げたいところ。

ビームサーベルを収納する箇所にサーベルの柄を入れるのを忘れておりますが、本来はここにビームサーベルが刺さっています(笑)

スラスターも後ろから見ると結構目立つ部分なので、ディテールアップパーツなどに変更しても良さそうです。

もともと可動域は広くないので固定にしてしまうのもアリですね!

膝裏はパイプのディテールがしっかりと用意されているのですが、上部の太もも側では切り抜き部分が目立ちます。これは可動をする為の空洞ですが、真っ直ぐにした時に写真のように目立ってしまいます。

ここも改造したいポイントですが、(後述しますが)ここが原因で膝の可動域が狭くなってしまいます。改造するのであれば、可動域の拡張を含めて考えてみると良さそうです。

ふくらはぎ内部のスラスターもディテールアップパーツに変更するだけで、クオリティは断然上がります。

内部もそうですが、カバー内部もつるつるの状態なので、ディテールアップをしてあげるだけで情報量がグッとあがるポイント。HGUCやRGなんかを参考にして作り込んであげたいですね。

νガンダムフィンファンネル装備型の可動域

それでは、νガンダムの可動域をチェックしてみましょう。

頭部は左右に回転しますが、顎のパーツが襟に干渉する為、これ以上の可動は出来ません。

首を少し高くしてあげるだけで可動域はグンッと広くなると思います。

上下可動も若干だけなら可能です。

正面から顎を引いて下へ向く範囲なので、見上げるような可動域は持ち合わせておりません。

ここらへんも若干首を高く改造してあげると、襟足の部分の干渉が減るので、見上げることも出来るようになると思います。

腕の接続部はダイキャスト製なので、かなりガッシリとしています。

反面、ここを改造して可動域を増やすとなると、キットの重みが減り、重心を維持するのがかなり難しくなるので、このキットを改造する際はウェイトの置き方を考える必要がありそうです。

腕は垂直から水平まで上げることが可能です。

また、前後の回転も360度出来るので、最低限の可動域は確保されています。

ただ前後へのスイングは出来ないので、武器を構える時のポージングに柔軟性がなくなってしまうのは残念なポイント。

肩関節を改造するにしても、前述したウェイトの問題もある為、工作技術が必要となりそうですね。

肘は90度まで曲げることが出来、さらに手首でも90度近い可動域があるので、腕は思っているよりも可動出来ると思います。

上腕の部分でもロール回転軸があるので、ある程度の表現はカバーできるはず。

ですが、このキットの問題点の1つが「肘関節の保持力の弱さ」であり、武器を持ったりした状態で肘を曲げると重さに負けてしまうという欠点があります。

関節のポリキャップの渋みを調整して少し固めにしてあげるだけでも、かなりポージングの際にストレスが減ると思うので、素組み派の方もぜひチャレンジしてみてください。

ちなみに指先はこのように可動します。

前述したように、グリップ力が弱い為、ビームライフルなどを構えても少ししたらすぐに開いてしまいます。

ここも可動をきつくするか、磁石などを埋め込んで別の方法でグリップ力をカバーするようにしてあげると良さそうです。

腰は干渉する部分がないので360度回転出来ます。

腰のサイドアーマーも可動軸が設けられてあり、開くことが可能です。

また、フロントスカートもある程度まで上げることが出来ますし、リアスカートも持ち上げることが出来ます。

その為、脚の可動域はかなり広く、前方と後方でこれだけ開くことが可能となっています。

旧キットでこれだけの可動が出来るガンプラは案外少ないのではないでしょうか?

さすが「フルアクション」と謳うだけのことはありますね!

ただし、膝の可動域はそれほど広くなく、だいたい80度ぐらいとなっています。

これは太ももとふくらはぎが干渉しているのではなく、前述した膝裏のパイプのディテールが内部で干渉していることが原因なので、手を加えたならもう少し可動させることは出来そうです。

足首はボールジョイントではなく、通常のポリキャップと軸による接続ですが、上下左右にある程度可動出来るようになっています。

ただ、左右への可動もかなり小さい為、開脚をした時の接地性はあまり良くありません。

という事で、開脚した状態がこちら。

脚自体はこれだけ広げることが可能で、かなり可動域が広いことが分かりますが、やはり足首が接地できない為、立たせることは出来ません。

足首の可動を最大限に使って接地させた時の開脚はこれが限界です。

それほど悪くはありませんが、良いという程でもなく、と言った感じです。

各部可動はこのような感じですが、どうでしたか?意外と動いてくれるので驚きです。

それでは武装も見ていきましょう。

νガンダムフィンファンネル装備型の武装

ということで、武装を見ていきましょう。

付属する武装は「フィンファンネル」「シールド」「ビームサーベル×2」「ビームライフル」「ニュー・ハイパー・バズーカ」となっています。

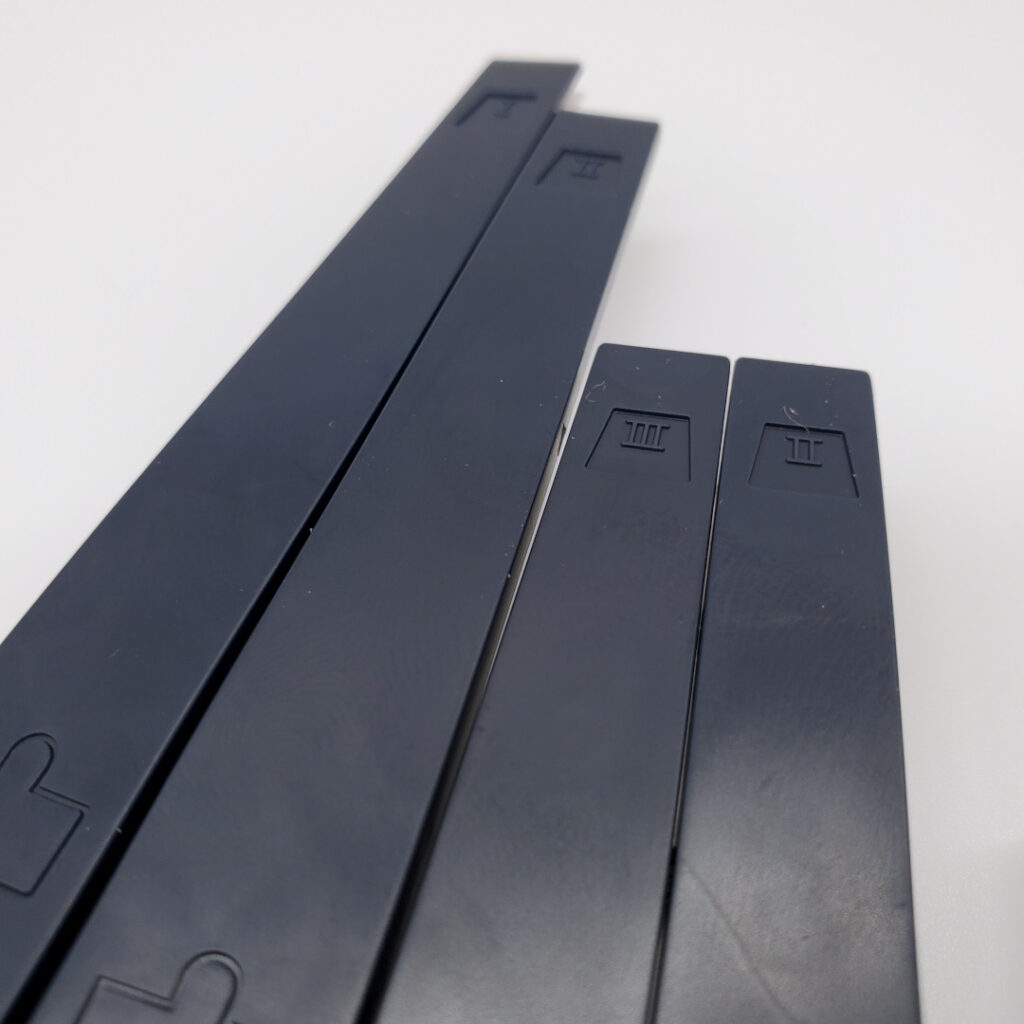

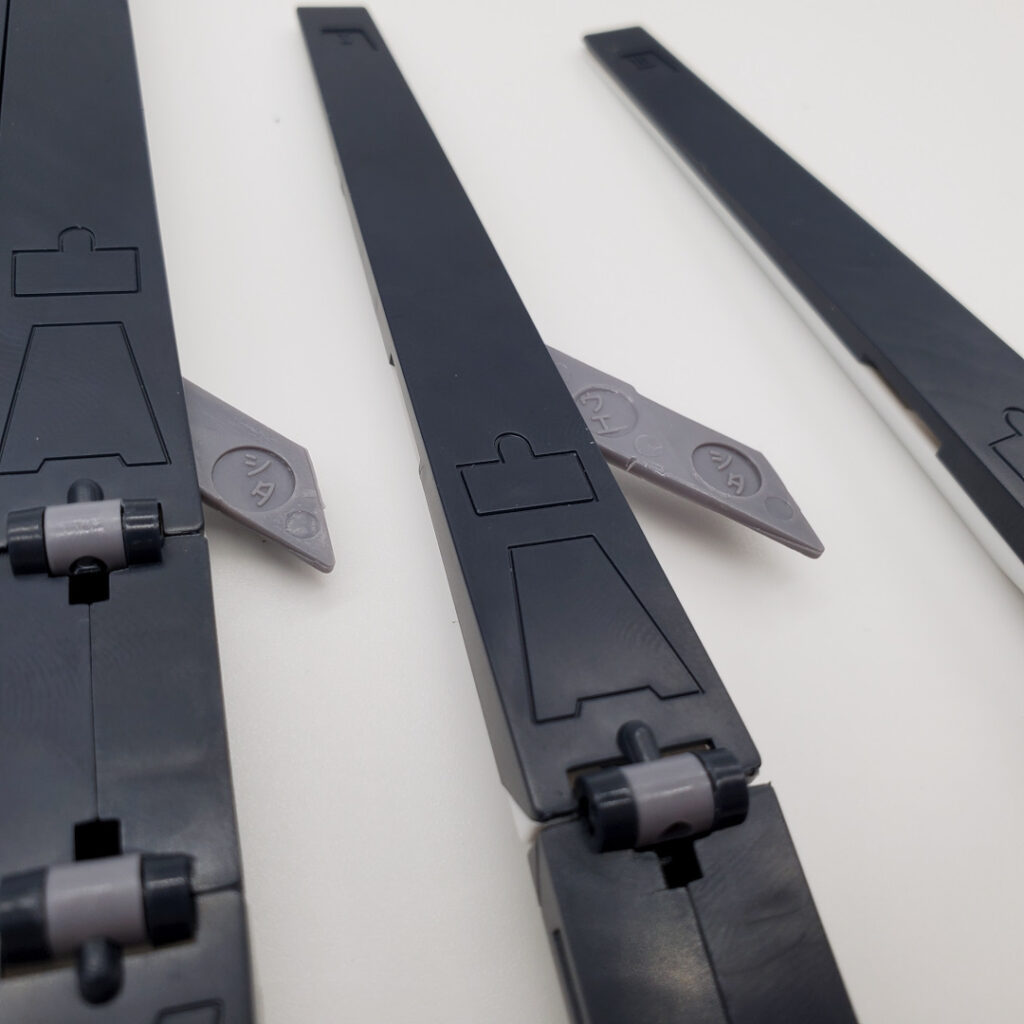

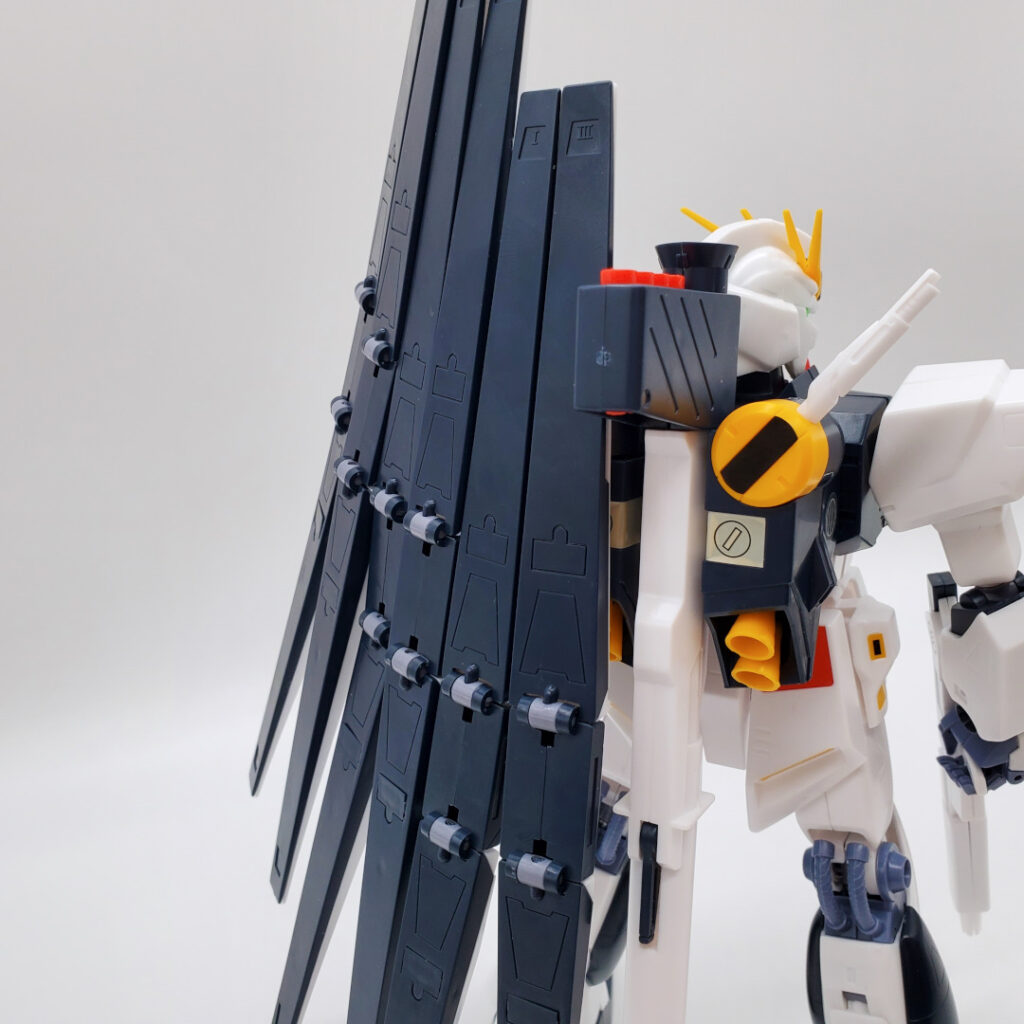

まず、今回のメインとなる「フィンファンネル」です。

昨今のフィンファンネルと違って、2枚のプラ板を貼り合わせたものを上下に差しただけの簡単な構造ですが、なかなか見た目にも悪くない印象です。

計6枚あるのですが、それぞれで計3種類の形状の違いがあり、それらの判別は写真の位置に書かれてある「I」「II」「III」で区別します。

形状の違いというのは、それぞれを接続する部分の穴の位置が違っており、決まった順番に付けないとちぐはぐな整列となってしまいます。

各フィンファンネルは、写真のように側面に軟質素材の接続パーツを挟んで接続してあり、「ウエ」と「シタ」をちゃんと番号順に並べないと綺麗な接続が出来ません。

まず、「I」などの表記は完成品では見えてほしくないので、消すなりなんなりしたいですよね。そうするとつなぎ方が分からなくなってしまうので、そこが問題です。

ただ、この軟質素材による接続も悪くは無いのですが、あまり保持力も強くなく、結構すっぽ抜けてしまうことも多いので、改造に自信のある方は別途、接続方法を自作するなどしたほうが良さそうです。

接続穴の位置の違いだけが記号の違いとなるので、接続方法さえ変えてしまえば記号は必要無くなるので、結果的に解決しますね!

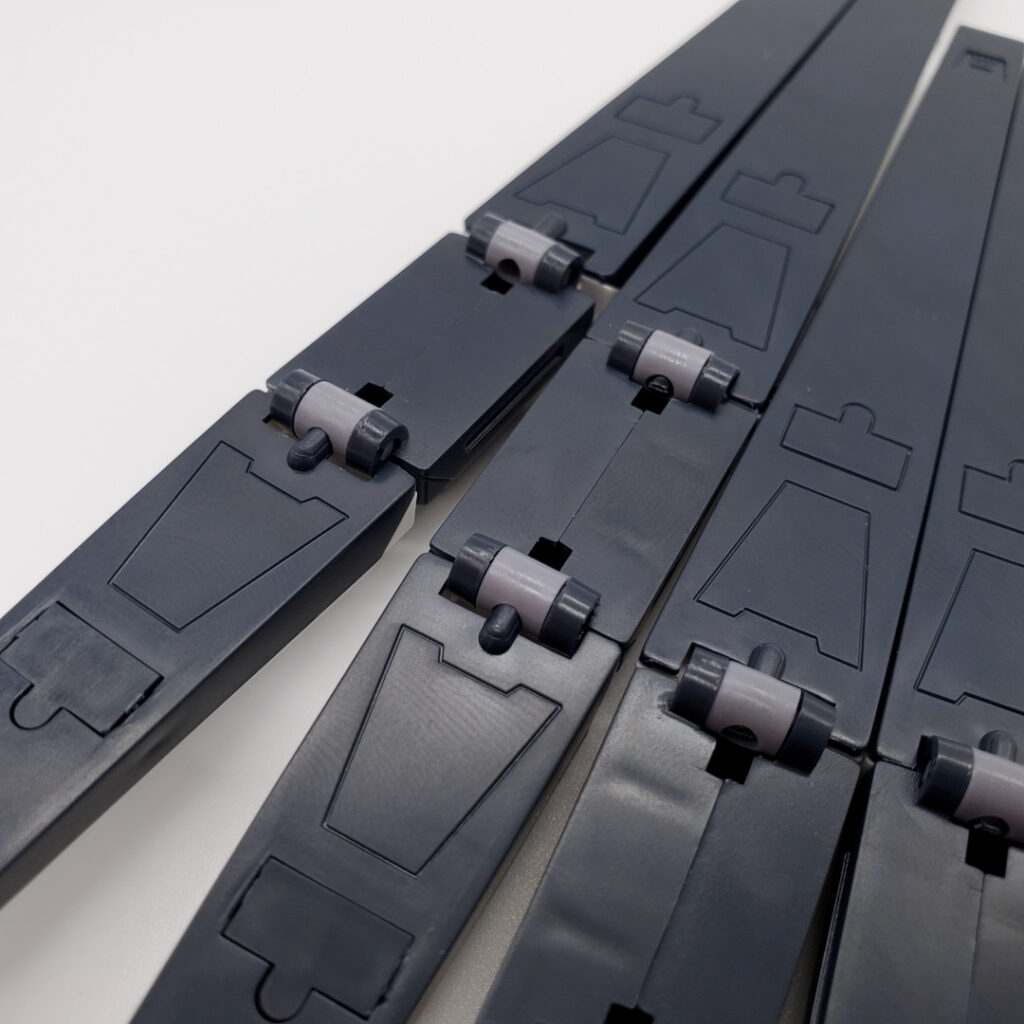

フィンファンネルの可動はポリキャップです。当然剥き出しとなっています。

ここもかなり目立ってしまうので、手は加えたいところ。

ビーム射出時の「コの字」にした状態です。

若干ポリキャップが見えてしまっていますが、形状としてはかなり良く出来ているのではないでしょうか。

内部に少しモールドが入っていますが、寂しい気もするので、ここもディテールアップ出来れば完成度はより高くなる部分だと思います。

ちなみに、バックパックへの接続はこのように差し込み式となっている為、簡単に接続できますが、逆に言うと取れやすいとも言えます。

また、フィンファンネル側の穴が空いているパーツと同じ記号(先程の「I」など)がもう一枚あり、そちらにも穴が空いています。これはどちらがこの位置に来ても良いようにとの心配りなのですが、2つ穴が空いていることになるので片方は塞いでおきたいところ。

本体への接続方法も何かしら変更が出来れば良さそうですね!

続いて、こちらは「シールド」です。

こちらも形状はとてもよく出来ておりますが、プラが薄いのか、若干裏面のパーツが透けてしまっています。

問題点として一つあげるとすればこの「シール」です。

黒い部分はおそらくスリットを表現しているのですが、シールがスリットの形状と違い長方形なので、写真のように「海苔をくっつけた」みたいになってしまうのが残念です。

塗装派の方にはあまり関係がない部分ですが、素組み派の方はシールよりガンダムマーカーなどで塗りつぶしてしまうほうがキレイな仕上がりになるかも知れません。

背面にはミサイルランチャーやビームキャノンが装備されています。

ミサイルランチャーは赤い成型色でディテールもちゃんとはいっていますが、ビームキャノンはただのプラ棒のような感じなので、先端部分をディテールアップしてあげると見映えが良くなりそうです。

νガンダムのシールドは左腕にマウントする(グリップがない)タイプなので、写真(ネジのあるところ)のように引っ掛けるところがあります。

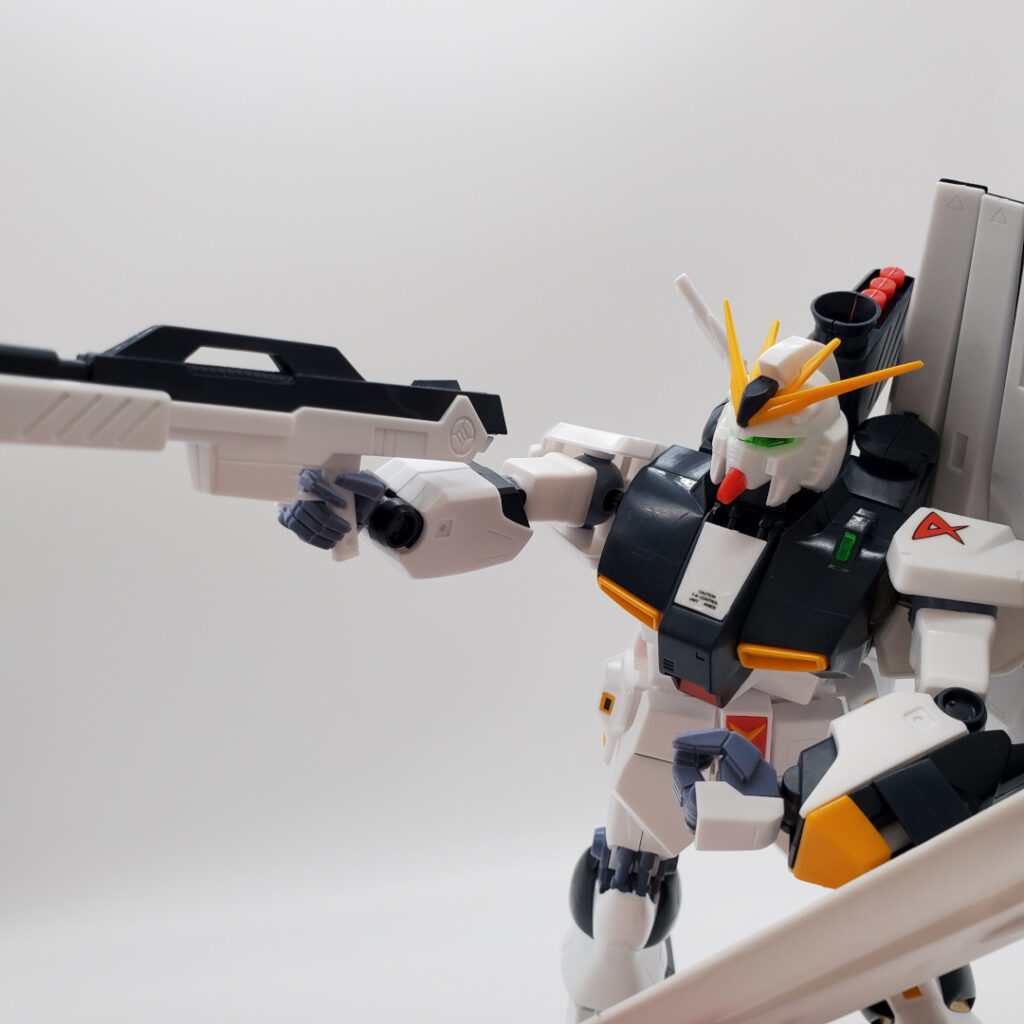

続いて「ビームライフル」です。

これは特に特筆するところもないビームライフルですね。合わせ目はいつも通り上下のセンターに入っている為、消すのはなかなか大変そうです。

続いて「ニュー・ハイパー・バズーカ」。

こちらも形状がかなり良く、しっかりと各部が再現されております。

弾倉の別パーツ化やグリップの可動によって、各部を再現。

こちらのバズーカは、バックパックの背面センターにマウントすることが可能で、その際にはグリップを内部に収納する必要があります。

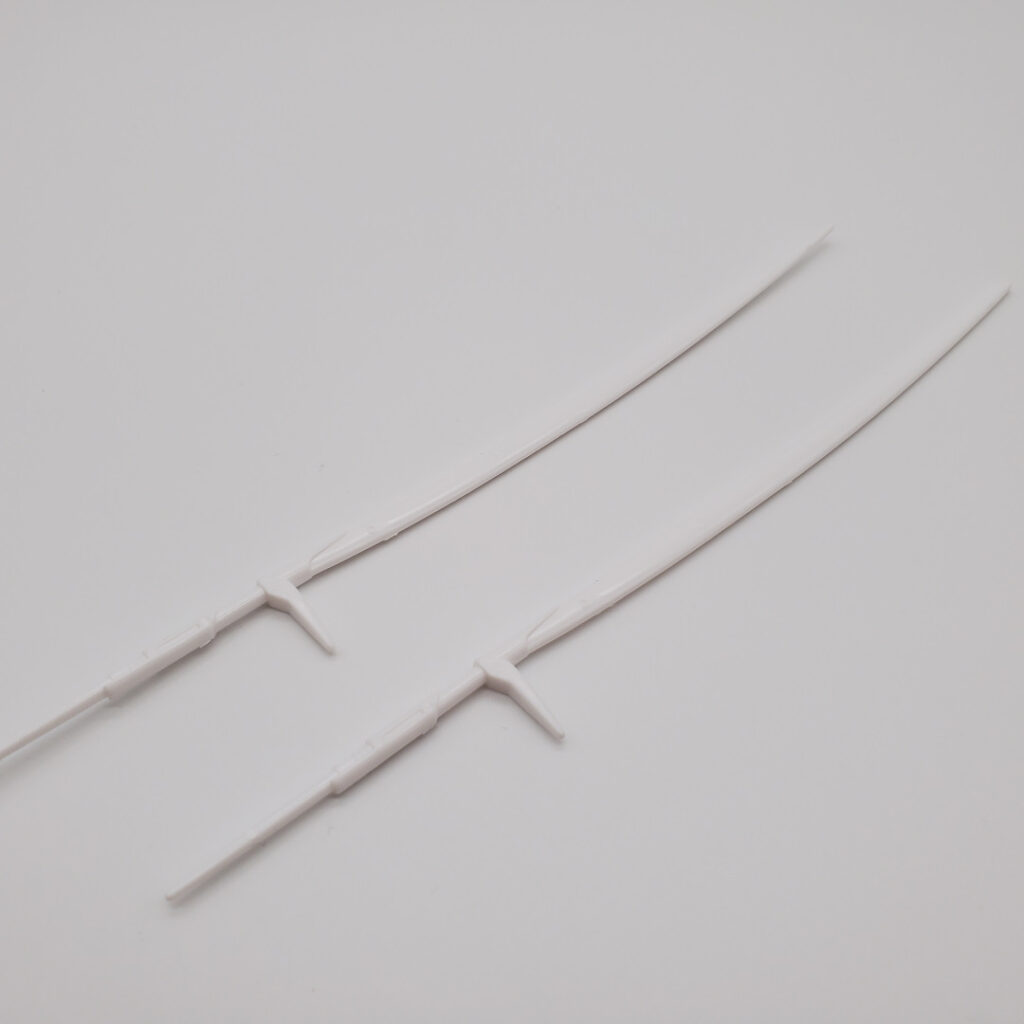

最後に「ビームサーベル」です。

こちらも特筆すべき点はないのですが、個人的には「こんなに長かったっけ?」と言う印象が強いです。

刃が若干曲線を描いているのも特徴的ですが、ここは好みが分かれるポイントだと思います。

ということで、全部の武装(ビームサーベル以外)を装備したνガンダムがこちらとなります。

かなり印象が大きくなりましたね。

背中のフィンファンネルはあえて全部真っ直ぐにしていますが、設定のように何枚かを折りたたむように取り付けることも可能です。

これだけの装備を背中に取り付けると、いくらダイキャストを使っていると言えど、重心を維持するのが結構大変なんです(笑)

νガンダムフィンファンネル装備型のポージング

それではポージングをご覧ください。

いかがでしょうか?

思っていたよりもカッコ良く可動してくれるなぁというのが正直な感想です。

特にシールドで攻撃している4枚目の写真なんて、かなりお気に入りの一枚です。

あと、忘れていましたが、コックピットハッチが可動します(笑)

ハッチをオープンすると、中にアムロのフィギュアがちゃんと入っており、操作パネルなんかもしっかりと再現されています。

塗り分けは大変ですが、この辺の塗装もしっかりとやっておきたいですね。

「バンダイ 1/100 νガンダムフィンファンネル装備型」レビューまとめ

今回のレビューは以上となります。いかがでしたか?何か参考になっていただければ幸いです。

この「νガンダムフィンファンネル装備型」は、逆シャアシリーズ唯一の1/100キットで完成度も悪くなく、イケメンと言える大変良いキットだと感じました。

ところどころ旧キットらしい作りが気になるところですが、プロポーションや各部の造形とバランスなどはガンプラ旧キットの中でもかなり上位に入る良キットではないでしょうか。

もちろんパッケージのイラストもかなりカッコ良いので、気になった方や積んでいるという方はぜひ作ってみてください。

説明書に載っている見本は塗装だけをしているのですが、見た目がかなりカッコ良く映っているので、塗装をするだけでも見え方はかなり変わるキットなんだと思います。

ということで、たまには今回のようにガンプラの旧キットもレビューしていくので、今後も気になってくれた方はぜひブックマーク登録お願いします。

出来ればYouTubeチャンネルも登録していただけると嬉しいです。

ということで、次回は残り少なくなってきたイデオンキットのこちら。

さて、このパーツはいったい何のキットのパーツでしょうか?

ヒントは「二人乗り」です!ぜひ次回のレビューもよろしくお願い致します!

それでは、次回も楽しみにお待ちください~

今回レビューしたキット

↑キットの画像をタップして「駿河屋」で在庫をチェックしてみよう!

※定価は2,750円(税込み)です。購入の際の価格にはご注意ください。

あなたも眠ったままの「積みプラ」を組み立ててみてはいかがでしょうか?

最後まで読んでいただきありがとうございます!

他にもいろんな記事があるので、ぜひ参考になりそうな記事があればご覧ください。良ければ、記事の感想や質問などあればコメントでいただけると嬉しいです^^

コメント

久しぶりに書き込みさせていただきます。

リリース当時はまさに衝撃的なキットだったんでしょうね。記事本文でもAkidou様が書いている通り、顔はMGやRGよりも設定画に準じていて好みです。

ニューはこの旧キット、HG、MG、RG全て名作と、どれを選んでも外れなしなのですごいです。さすがガンダムシリーズを代表するMSですね!

ねこめさん、コメントありがとうございます!

お久しぶりですね!いつでも気が向いた時にコメント頂ければ嬉しいですよ!

ニューガンダムはどのキットも人気があるし、それぞれ特徴も違ってて面白いですよね。

僕もこの昔のアニメっぽいスタイルは好きなので、バンダイさんにはこの「昔のアニメ調」のフォルムで最新技術を使ったキットを出して欲しいですね^^

突然申し訳ございません。

こちらの記事の写真を使わせていただく事は可能でしょうか。

使用用途としては、レポートに利用させて頂く形となります。

774さん、コメントありがとうございます。

著作権等の範囲内でご自身で判断していただいた上でなら、写真を使っていただけるのは構いません!

なんのレポートなのか気になりますが(笑)

使用許可の方ありがとうございます!

レポートは、ガンプラの歴史についてまとめています。

お見せ出来ないのが残念です笑

面白そうなレポートですね!見れないのが残念です!(笑)

応援しか出来ませんが頑張って下さいね!