まいどおおきに!Akidou(@Akidou123)です。

今回は「ガンプラのグレードの種類」について書いていきます。

ガンプラってグレードの種類がいっぱいあって、これからガンプラを始めたい初心者の方には少し分かりづらいですよね。

といった不安から、なかなか始められないという方の為に、僕なりの解説を踏まえてご紹介していきます。

また「息子のプレゼントにガンプラを買ってあげたいけど、どれがいいの?」というような、プレゼントとして購入を検討している方も、参考にしていただけると嬉しいです。

結論から言うと、初めてガンプラを作るならまず最初は「HG」シリーズから始めると良いと思います。

その理由も含め、HGとはどんなシリーズなのか、MGとはどんなシリーズなのか、解説していきたいと思います。

・HGについて(このページ)

・MGについて(2ページ目)

・PGとRGとFGについて(3ページ目)

・RE/100とEGとSDについて(4ページ目)

・旧キットとメガサイズとU.C.ハードグラフについて(5ページ目)

・まとめ(6ページ目)

まず、基本的に覚えるといいのがこの2つ

ガンプラのほとんどが「MG」や「RG」などのように、アルファベットで表記される「グレード」と呼ばれる種類があります。この記事に来られた方なら、一度は目にしたこともあるんじゃないでしょうか?

ざっと一覧にすると・・・

・FG

・HG

・MG

・RG

・PG

・RE/100

・SD

・EG

・・・なんのこっちゃ?ですよね?(笑)

これらはほとんどがサイズ感を表した名称「グレード」の略語となります。

例えば「HG」の場合は、「High Grade(ハイグレード)」の頭文字を取って「HG(エイチジー)」と呼ぶ感じです。

こんなにも種類があって一度じゃ覚えられないと思いますが、まずこの2つを押さえておくと間違いないグレードがあります。

それはずばり!

「HG」と「MG」。

この2つを覚えたらガンプラのグレードの半分は理解出来たと言っても過言ではありません。

なぜなら、SNSやブログなどで良く目にするガンプラのほとんどが、この「HG」と「MG」だからです。

また、これと一緒に覚えた方がいいのは、「1/144」や「1/100」のような数字です。

簡単なので略語とセットで覚えてしまいましょう。

圧倒的な種類を誇るガンプラの定番グレード「HG」

まず最初に覚えるのはこの「HG」です。

先述した通り、正式名称は「High Grade(ハイグレード)」。

サイズは「1/144(ひゃくよんじゅうよんぶんのいち)」です。(「HGと1/144」はセットで覚えましょう)

この「1/〇〇」というのはスケールと呼ばれる数値で、設定サイズからの「縮尺サイズ」を意味しています。

例えば、初代ガンダムである「RX-78-2 ガンダム」の場合、設定サイズが「18m」となっています。

つい最近までお台場にあったリアルなガンダムをご覧になった方はいますか?(今はお台場にはユニコーンガンダムが立っていますね)。

あれは実物と同じ大きさなので、スケールで表すと「1/1」です。

つまりリアルサイズを「1」として、どれぐらい小さくなったかを表す数値が「スケール」ということになります。(このスケールはガンプラに限らず、戦車、戦艦、戦闘機などプラモデル全てに共通します)

「1/2」のガンダムは「9m」

「1/10」のガンダムは「1.8m(180cm)」

「1/20」のガンダムは「0.9m(90cm)」

といった具合にどんどん小さくなっていきますよね?

「HG」はサイズでいうと「1/144」なのでおよそ「0.125m(12.5cm)」となり、HGガンダムを組み立てた完成品のサイズはおよそ「12.5cm」のサイズということになります。

だいたい成人男性の手のひらに収まるぐらいのサイズですね。

サイズが小さいことのメリットデメリット

HGシリーズは、サイズが「1/144」で統一されています。

完成品を並べた時のサイズ感の違いは、元の設定のサイズ感の違いと同じなので、同じ「HG」と言っても大きいガンプラもあれば小さいガンプラもあるわけです。

例えば、初代ガンダムは「18m」設定ですが、小さい機体だと「16m」設定、大きな機体だと「40m」設定だったりするので、これらの場合「HG」の完成品はそれぞれ「11cm(16m機体)」「27cm(40m機体)」の大きさとなります。

同じ「HG」なのに16cmもサイズ差があると全然違いますね!

そのサイズの違いは、店頭で並ぶ箱の大きさや値段の違いでおおまかに見分けることが可能です。小さいと箱も小さいし値段も低め、大きいと箱は大きいし値段も高めです。

そんな1/144スケールですが、小さいことによるメリットがあります。例えば下記のようなものが挙げられます。

この辺りは、HGシリーズのメリットと言える点ではないでしょうか。

小さくてもカッコイイので、HGシリーズで統一して作るモデラーさんもいます。

その反面、デメリットと言えることもあります。下記のようなものですね。

完成後はドーンと飾って存在感をアピールしたい!という方には少し物足りないサイズ感ですし、小スケールだとパーツも小さいので細かい作業が難しい人には好まれないかも知れません。

ただ、これからガンプラを作っていこうと思う人に知っておいて欲しいと言うか、作っていないと気にならない点としては、最後の「小さいので一部表現が省略されている箇所がある」という点です。

これがどういうことか、簡単に説明します。

皆さん「トミカ」というおもちゃの車をご存じでしょうか?

あれも実際の車を「ミニカー」にしているので、ガンプラと基本的に同じ玩具ですね。

トミカの運転席の中を覗いたことがあるでしょうか?ハンドルなどはありますが、シフトレバーや計器類まではリアルに表現できていませんよね?

あれはその縮尺だと小さすぎてリアルな表現が不可能なサイズだからです。

これは実物とスケールに差が出れば出るほど起こる問題で、例えばボタン1つでも1/144スケールとなると米粒より小さい点で再現しないといけないわけです。

これはガンプラにも同じことが言えて、小さいスケールだと表現が不可能な箇所は簡略化されている場合があります。(ディテールが簡略化されている)

ですが、バンダイの技術力は素晴らしく、昨今のガンプラでは簡略化されていても完成品ではほとんど気にならない(ように出来ている)ので、初めて作ってみるという方なら気にする事ではありません。

もう少し本格的に作ろう!と思い始めた時に、このことを知っておくと、どのスケールでガンプラを選べばいいのかなどを考える判断材料になるはずです。

作り込む箇所によっては、後述する「MG」などの方が向いている場合もあるので、覚えておきましょう。

「HG」シリーズは種類が豊富!同じ機体が2回発売されたことも!?

「HG」シリーズは、現在発売されている様々なシリーズの中でも昔からあるシリーズで、それだけラインナップに入っている種類も豊富です。

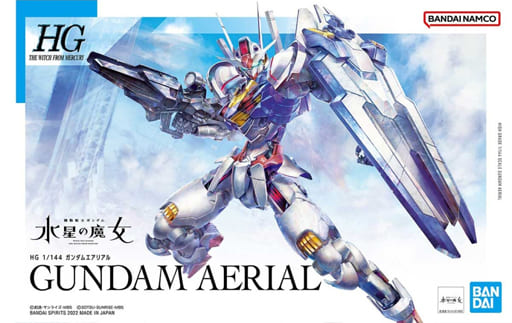

また、新しいガンダム作品がプラモデルになる時も比較的商品化が早いのはこの「HG」です。最近だと「水星の魔女」のアニメがスタートして最初に出た「エアリアル」もHGシリーズですよね。

「HG」シリーズは通し番号が振られていて、1に近いほど発売日が古いことを意味します。

と思いますよね?

でも、ガンプラの醍醐味は「自分が好きなカッコイイと思う機体」や「映像作品を見て好きになった機体」を選んで買って作るというものです。

そして、ほとんどの機体はシリーズ番号通して「1度しか」ラインナップに入っていません。

つまり、すでに発売されているキットが欲しいと思った場合、必然的に古い番号のものを購入するしかないということです。

例えば、「ガンタンク」が大好きで作ってみたい!と思っても、HGシリーズで買おうとするとNo.7のガンタンクを買うしかないのです。

そして、No.が古いガンプラを買う時に1点だけ注意しておきたいことがあります。

それはキットの「完成度」の違いです。

ガンプラを製造するバンダイのプラモデルは長い年月をかけて本当に大きく進化しています。

昔の「HG」と最近の「HG」では、パーツ構成や完成時のバランス、可動域などが圧倒的に違います。

仮に、No.100以下のHGとNo.200以上のガンプラを作ってみると、その違いは明らか。

もちろん、No.の大きい方が作りやすいし見た目もカッコ良く仕上がります。

ただし、一部の機体のみ、リバイバル(再生)版としてラインナップに複数入っています。

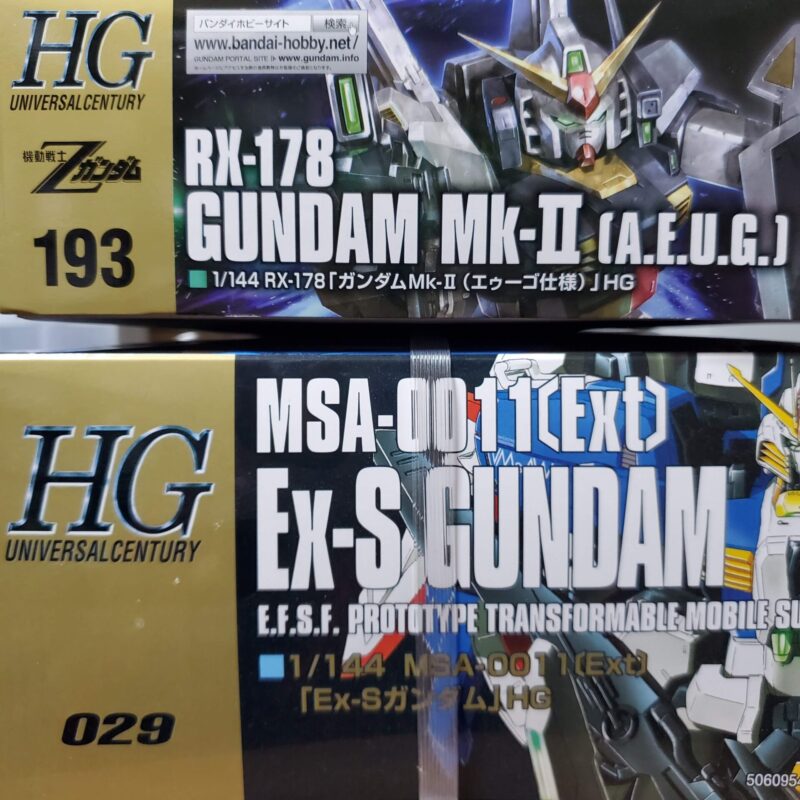

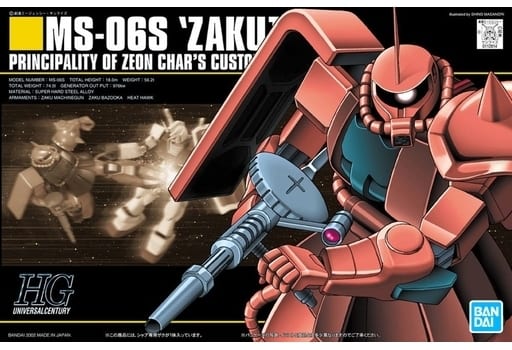

例えば、「シャア専用ザクII」などは、No.32で発売されていましたが、No.234として最新の技術を駆使した新しい商品が発売されています。

いわゆる「リメイク版」というやつですね。

↑No.32のいわゆる「古」シャア専用ザクII

↓こちらがリメイクされた「新」シャア専用ザクII

こういった機体は量産型ザクIIやガンダム、ガンダムMk-II(上記のNo.193もリメイク版)など、人気の機体だけですので、半分以上の機体は一度出たきりというのが現状です。

どうしてもその機体が欲しい場合は、完成時のクオリティや可動域などが、最新のものよりも劣っているかも知れないとだけ覚えておくといいかも。

という事で、まずはこの「HG」というものを覚えて、これを基準にすれば他のシリーズを覚えやすいと思います。

HGシリーズをまとめると以下の通りです。

・「HG」は「High Grade(ハイグレード)」の略。

・サイズは「1/144(ひゃくよんじゅうよんぶんのいち)」。

・色んなガンプラのシリーズ中、最も種類が豊富

・値段が手頃

・完成時の迫力が少し物足りない

・小さいパーツも含まれている

・細かい表現までは再現されていない

・機体によっては古いNoのものしかなく、古いNoは現在の技術と大きな差がある

初めてガンプラを作る方にHGがオススメなのは、上記の理由もあって、「買いやすい」「作りやすい」「種類が豊富」という点があるからです。

続いてもう1つ覚えたほうがいいグレードは「MG」ですね。

ちょっと休憩して、目の疲れを癒してから次のページにお進みください^^

コメント